自衛隊や役所内でのパワハラなど、公務員のパワハラが問題となっています。このようなハラスメントは懲戒処分の対象になりますし、悪質なものは刑事事件となります。一方で、自身の指導がパワハラだと疑われることで、職場に居づらくなるなどのリスクが生じます。ここでは、公務員がハラスメントをした場合どうなるかについて解説します。

パワハラについて

パワーハラスメント(パワハラ)については、人事院規則にも明確な定義があります。

人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)第2条では、「「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。」と定めています。

この規則について、「人事院規則10―16(パワー・ハラスメントの防止等)の運用について(令和2年4月1日職職―141)」が定められています。

第2条関係

1 この条の「職務に関する優越的な関係を背景として行われる」言動とは、当該言動を受ける職員が当該言動の行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものをいう。典型的なものとして、次に掲げるものが挙げられる。

一 職務上の地位が上位の職員による言動

二 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な状況下で行われるもの

三 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

2 この条の「業務上必要かつ相当な範囲を超える」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに業務上必要性がない又はその態様が相当でないものをいい、例えば、次に掲げるものが含まれる。なお、このような言動に該当するか否かは、具体的な状況(言動の目的、当該言動を受けた職員の問題行動の有無並びにその内容及び程度その他当該言動が行われた経緯及びその状況、業務の内容及び性質、当該言動の態様、頻度及び継続性、職員の属性及び心身の状況、当該言動の行為者との関係性等)を踏まえて総合的に判断するものとする。

一 明らかに業務上必要性がない言動

二 業務の目的を大きく逸脱した言動

三 業務の目的を達成するための手段として不適当な言動

四 当該行為の回数・時間、当該言動の行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

「業務上必要かつ相当な範囲を超える言動」には、業務とは無関係な話や、殊更に他の職員のいる前でさらしものにしたり、人格攻撃をするケースがよく見受けられます。厳しい叱責であっても、客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

「職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。」については、平均的な労働者がどうなるかを基準に判断されます。単に相手が不快に思ったらパワハラになると言うわけではありません。

懲戒処分

公務員がその職務に関してパワハラやセクハラをすると、非違行為をしたとして、重い懲戒処分を受けることになります。

人事院の「懲戒処分の指針」によると、「1 一般服務関係」において、「(15)パワー・ハラスメント」の「ア 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの」は停職・減給・戒告の対象となります。「イ 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの」は戒告では済まされず、停職又は減給とより重くなります。「ウ 強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患させたもの」は免職・停職・減給の対象となり、もっとも重い懲戒免職もありえます。

これらの事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとしています。

犯罪・刑事責任

パワハラに該当する行為であっても、その態様や状況によって様々なものがあり、行政庁内の懲戒処分にとどまらず、民事責任、さらには刑事責任を負う行為もあります。

相手に暴行したり怪我を負わせた場合、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)に問われる可能性があります。殴るなどの有形力の行使によって怪我をさせただけでなく、強いストレスを与えて相手を精神疾患に罹患させた場合も、傷害罪になりえます。個室に数名しかいない状況で叱責するようなものではなく、大勢の人がいる場所で侮辱したり人格を否定するような罵倒をすれば、侮辱罪(刑法231条)や名誉毀損罪(230条)が成立する可能性があります。

また、懲戒処分において、「これらの事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断する」と書きましたが、刑事事件として処理される場合、さらに懲戒処分も重くなる可能性があります。上述の人事院の「懲戒処分の指針」では「3 公務外非行関係」で「(3)傷害 人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。」と定めていますが、ハラスメントにより人を傷害させたといえるときは、これと同等以上の処分を受けることにもなります。

パワハラの調査

パワハラの事実があったかどうかについては、所属官庁による調査が行われます。

国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)が、刑事事件になるようなケースの場合、刑事手続きが終わってから所属官庁が調査を始め得ることが多いです。

調査中も基本的に今まで通り仕事ができますが、被害者とされる職員との接触を避けるため、配置換えされることもあります。

事情聴取については、刑事手続きと同様に黙秘権がありますが、偏見に基づいた決めつけや、圧迫的な事情聴取が行われることがあります。

また、人格攻撃に及ぶ場合もあります。

調査自体がパワハラに該当するような場合もあります。

このような調査が行われた場合、公務災害の申請や国家賠償請求も検討する必要があります。また、このような調査に基づき真実に基づかない事実認定がされたり、不当に重い処分が下された場合、再調査請求や審査請求といった不服申立て、取消訴訟などの訴訟手続きも検討する必要があります。

このような違法・不当な調査を受ける恐れがあるときは、弁護士に依頼して、違法・不当な調査を防ぎ、正しい事実認定をするよう求めていくことも考えられます。

まとめ

このように、公務員がパワハラを起こした疑いが生じた場合、懲戒処分や刑罰などの他、多くの不利益が科される可能性があります。

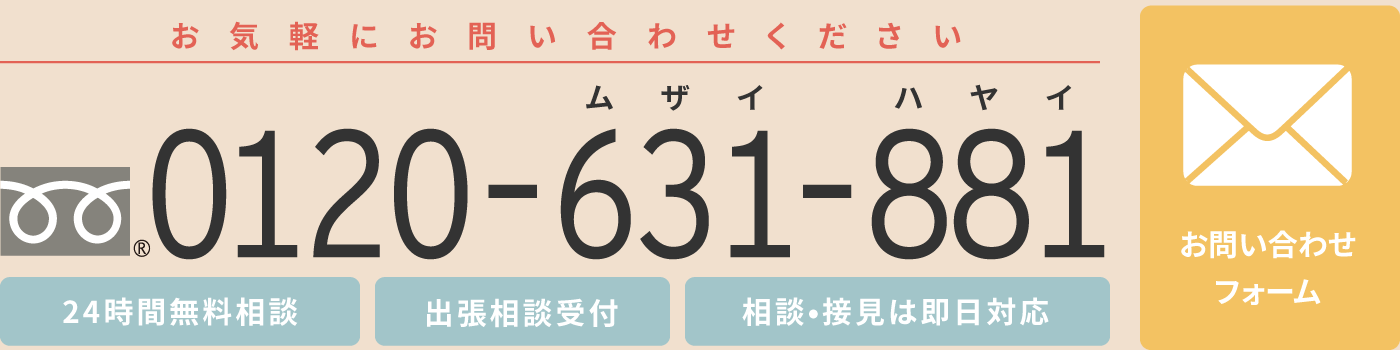

公務員でパワハラをしたと疑われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

公務員のハラスメントと懲戒処分・犯罪-公務員がハラスメントを起こした場合の懲戒処分や刑罰について解説