公務員は全体の奉仕者であり、その職務に専念するべき立場にあります。そのため、公務員には職務専念義務が定められています。このような公務員が許可なく副業をすれば、懲戒処分を受けます。事案によっては、減給など重い処分を受けることもあります。

ここでは、公務員が許可なく副業をした場合について解説します。

職務専念義務

職務専念義務は、国家公務員法、地方公務員法に定められています。公務員は、法律や命令、条例に特別の定めがある場合を除いて、副業(兼業)が禁止されています。

国家公務員法第101条第1項

職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

地方公務員法第35条

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

懲戒処分

公務員の懲戒処分は、国家公務員については、人事院が「懲戒処分の指針」を定めており、これに基づいて懲戒処分が行われます。

地方公務員の懲戒処分については、各地方公共団体が懲戒処分の指針や基準を定めており、これに基づいて懲戒処分が行われます。

国家公務員についての「懲戒処分の指針」では、懲戒処分の基本事項について以下のように定めています。

第1 基本事項

本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。

具体的な処分量定の決定に当たっては、

① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

⑤ 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。

副業の禁止

許可なき副業(兼業)の禁止は、「懲戒処分の指針」の「第2 標準例」の「1 一般服務関係」において定められています。減給処分もあり得ます。

第2 標準例

1 一般服務関係

(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。

副業禁止違反となる場合

副業禁止違反となる事案として、実家の家業を手伝ってお金を受取っていた場合などがあります。

公立病院に勤務する医師が他の病院で勤務して報酬を得ている場合も、副業と判断されます。

また、メルカリ等で自身の持ち物を転売する行為も、転売する物を他所から仕入れたり、反復継続して行っていると、副業と判断される場合もあります。

公務員としての仕事以外でお金を得るような場合は注意が必要です。

また、これにより得た収入を隠して、公務員としての給与だけで確定申告をすると、脱税となり、所得税法違反などに問われることになります。このような脱税も懲戒事由となります。

まとめ

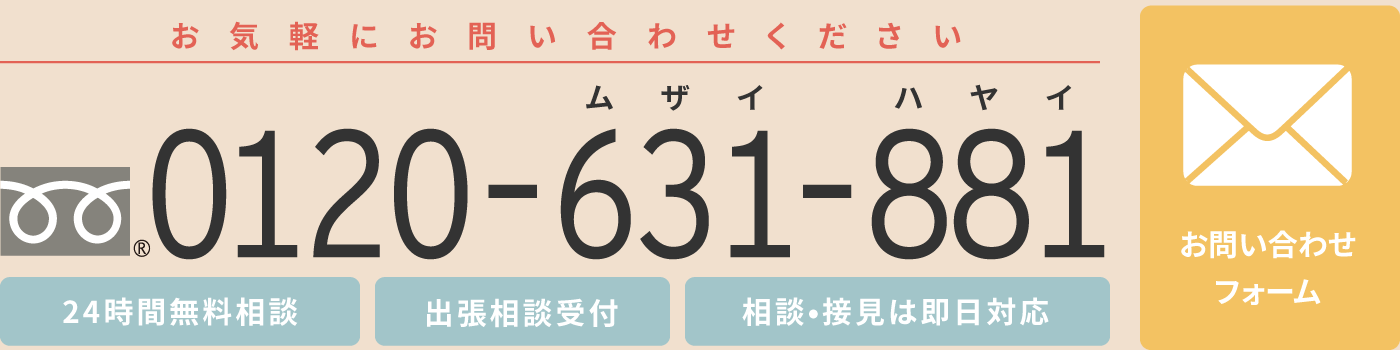

このように、公務員の副業は、想像よりも大変な事態になりかねません。 公務員の方で、公務員としての給与以外でお金を得ていて、副業禁止違反にならないか不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください