東京高検の検事長がコロナ禍において、新聞記者と賭けマージャンをしていたことが大きな問題となりました。

一方で、一般の公務員でも、オンラインカジノなどにより安易に賭博に関わることが可能な状態となっています。

ここでは、賭博問題について解説します。

賭博

賭博(とばく)については、刑法の「第二十三章 賭と博及び富くじに関する罪」にて、次のように定めています。

(賭博)

第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)

第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(富くじ発売等)

第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

「賭博」とは、勝敗が偶然の事情に左右されるもので、その勝敗により財物や財産上の利益の得喪が行われることをいいます。賭博は国民に怠惰浪費の弊風を生じさせ、勤労の美風を害するばかりでなく、暴行その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあるとして、禁止されています(最高裁昭和25年11月22日大法廷判決)。

関係者が即時に娯楽のために消費できる「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合は、犯罪にはなりません。

オンラインカジノは、国外のカジノが合法な国・地域の企業が運営し、合法な国・地域にサーバーがあることが多いです。賭博は国外犯ではありません(刑法第2条・第3条・第4条)ので、日本国外のカジノが合法な国・地域内のカジノなどで賭博を行う限りでは違法ではありません。しかし、オンラインカジノのように賭博行為自体を日本で行っていれば、日本の法により取り締まりを受けます(刑法第1条第1項)。

近年の問題:マネーロンダリングのおそれ

特にオンラインカジノは、マネーロンダリングに利用されるおそれもあります。

マネーロンダリング(Money Laundering:資金洗浄)とは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為をいいます。このような行為を放置すると、犯罪による収益が、将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用され、組織的な犯罪を助長するとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えることになります。

懲戒処分

先述の最高裁の指摘の通り、賭博は勤労という社会道徳を損ねるだけでなく、他の犯罪に繋がるおそれもありますので、全体の奉仕者である公務員としては厳に慎まなければなりません。

国家公務員の懲戒に関する「懲戒処分の指針」では、「3 公務外非行関係」に「 (9) 賭博 ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。」「 イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。」と定められています。賭博をすれば、懲戒処分の対象となり、将来に影響を与えることになります。

まとめ

このように、公務員が賭博を行うと、刑罰を科され懲戒処分を受けるなど大変な不利益をこうむります。

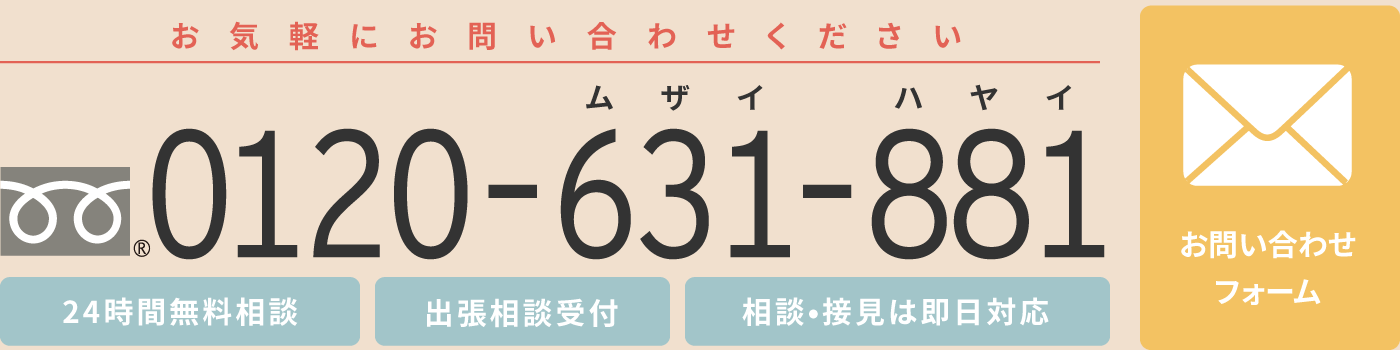

公務員の方でご自身の行ったことが違法な賭博でないかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

公務員と服務規律