道路交通法の改正により、自転車の飲酒運転が罰則の対象になりました。

今後は、自転車であっても、アルコールを保有している状態で運転したら、犯罪となり、刑事処分を受けることになります。

通勤で自転車を利用している公務員の方が、仕事終わりに飲食をしてアルコールを飲み、そのまま帰宅をするときに自転車を使用したら、犯罪となります。

自動車でなく自転車だからまあいいか、という考えで運転してしまったら、犯罪が成立して刑事処分を受けるだけでなく、勤務先から懲戒処分も受けることになってしまいます。

特に、公務員に対しては飲酒運転に関して厳しい懲戒処分をしてくることが予想され、その悪影響は大きいものとなります。

何人も、酒気を帯びて自転車を含めた車両等を運転してはなりません。

違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったら、酒気帯び運転として3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることになります。

政令で定める程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされています。

違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態にあったら、酒酔い運転として5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることになります。

酒に酔った状態とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。

また、飲酒運転をするおそれがある人に対して、自転車を提供したり、酒類の提供や飲酒を勧める行為をしたりする行為も、犯罪となります。

国家公務員を対象にした「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)」によると、酒気帯び運転をした職員は免職・停職・減給、酒酔い運転をした職員は免職・停職と示されております。

具体的な処分量定の決定に当たっては、

① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

⑤ 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとされております。

より重いものとすることが考えられる場合として、

① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき

② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき

③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき

④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき

⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき

があるとされております。

より軽いものとすることが考えられる場合として、

① 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき

② 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき

があるとされております。

地方公務員に関しては、各地方公共団体ごとに懲戒処分の指針が定められております。

刑事処分や懲戒処分の判断に当たっては、具体的な犯罪行為の内容の確認が必要になります。

警察の取調べや職場での聞き取りでは、よりこちら側に悪い方向で話を誘導されてしまうことがあります。

そうなると、より重い処分を受けることになってしまいます。

弁護士を立てて、取調べや聞き取りに対して慎重な対応をしていく必要があります。

そのうえで、検察や職場に対して意見書を提出し、犯罪の内容の悪質性が過剰に評価されないように働きかけていくことになります。

そのうえで、反省や更生の意思と再犯防止策を示していくことになります。

アルコールに対して依存性が認められるのであれば、病院へ受診・通院して治療を進める必要があります。

家族等に飲酒運転をさせないように今後監督していくことを誓ってもらうことになります。

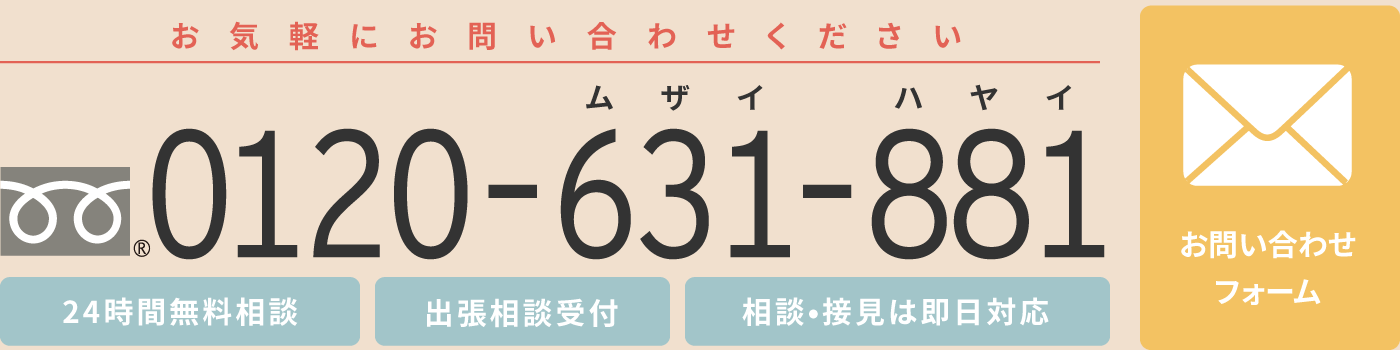

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに多数の公務員の方の犯罪事件の相談・依頼を受け、解決に導いてきました。

公務員が自転車の飲酒運転をしてしまい、警察の捜査・取調べを受けることになったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。

迅速で慎重な対応が必要であり、初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

こちらの記事もご覧ください