Archive for the ‘懲戒処分等’ Category

公務員の人身事故-公務員が人身事故を起こしてしまったらご相談ください

公務員が自動車事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまったり死亡させてしまったら、その不利益は非常に大きなものになります。

逮捕され、公務員としての地位の重要性から、実名報道される可能性が高いです。

職場に知られたら、懲戒処分を受けることになります。

起訴されて正式裁判となり、執行猶予が付いたとしても拘禁刑以上の判決が確定したら、自動的に失職することになります。

交通犯罪を起こしてしまったら、刑事弁護に精通した弁護士にすぐに相談・依頼してください。

迅速な対応が求められます。

過失運転致死傷罪が成立するかは、自動車の運転上必要な注意を怠っていたか、不注意・過失が認められるか、で判断されます。

過失運転致死傷罪が成立するとして、刑事処分がどのような内容となるかは、不注意・過失の大きさと、被害者の損害の大きさを中心に判断されることになります。

ここで、警察の取調べ対応が非常に重要です。

警察が適正・公平な取調べをすると期待してはいけません。

警察は、こちらに不当に不利に話を持っていこうと誘導してきます。

不注意・過失等を殊更に大きくしようとしてきます。

そのためには、威圧したり、脅したり、嘘を付いたり、話を盛ったり、騙したり、ありとあらゆる方法でこちらに不利に誘導してきます。

警察の取調べに対しては慎重になり、毅然とした対応が求められます。

しかし、公務員といえども刑事手続きに関しては素人であり、プロの警察官に対抗するのは非常に難しいです。

そのため、刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼するべきです。

違法・不当な警察の取調べに対して、黙秘したり、抗議したり、その他の方法で対抗することになります。

不当な内容の供述調書が作成されないようにしなければなりません。

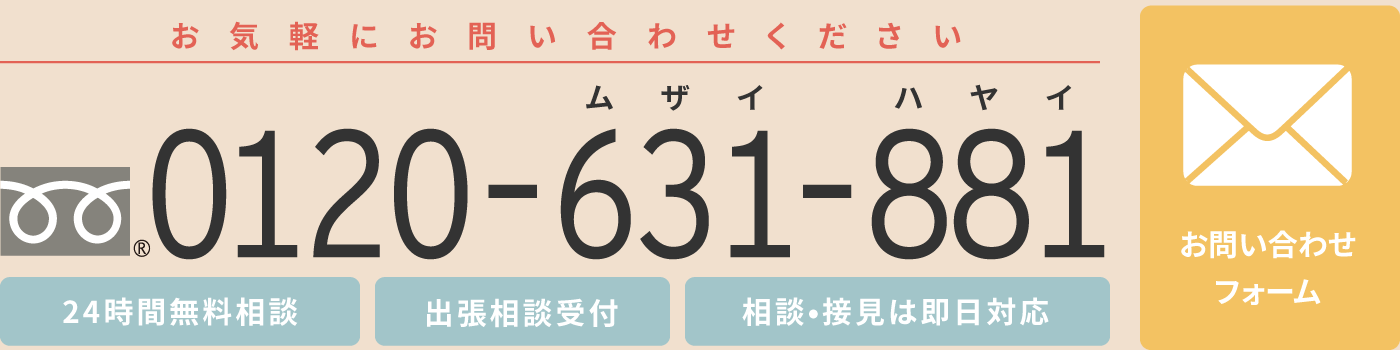

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護に精通した弁護士が多数所属しており、警察の取調べへの適切な対応方法を心得ております。

不注意・過失の内容や程度を判断するためには、実際に事故現場に赴いて調査することが重要です。

写真だけでは分からない情報を得ることができます。

交通事故が起こった時間帯に実際に自動車を運転してみて、具体的にどのような運転が求められていたのか、不注意の程度としてはどのようなものだったか、被害者側にも過失はあるのか、等を検討することになります。

このような活動を通して、こちら側に有利な事情を確認していきます。

被害者に対しては、早急に謝罪や被害弁償をしていくことになります。

正当な理由なく放置していると、被害者の怒りの感情も大きくなってしまいます。

被害者へ誠意ある対応が求められます。

しかし、とにかく謝罪すればいいということではなく、謝罪方法によっては被害者を余計に不快にさせ、逆効果となってしまう可能性があります。

謝罪についても、慎重な対応が必要となります。

任意保険に入っていれば、賠償金の支払いは保険会社が対応することになります。

状況次第では、保険会社の賠償とは別にお見舞金としての性質のお金をお渡しして示談すれば、不起訴などの有利な結果となる可能性があります。

被害者への慎重な対応をするためには、刑事弁護に精通した弁護士に早急に相談・依頼するべきです。

公務員による人身事故では、迅速で慎重な対応が求められます。

一人で対応してしまうと、後で取り返しの付かない状況になってしまう可能性があります。

公務員の方が人身事故を起こしてしまったら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談してください。

初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。

懇切丁寧にご対応させていただきます。

こちらの記事もご覧ください

公務員の交通犯罪-公務員が交通犯罪をしてしまったらご相談ください

公務員と公金官物―公務員の公金官物の取り扱いについて解説

公金官物は公共の利益のために使われるものです。公務員がこれを損ねることは、大きな非難に値し、厳しい懲戒処分が下されます。

ここでは、公務員の公金官物取り扱いについて解説します。

公金官物の取り扱いに関する犯罪

窃盗

他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は10年以下の拘禁刑に処されます(刑法第235条)。

他の職員の持ち物や現金を持ち去る場合が典型的です。

また、後述の業務上横領のように見える行為でも、自身の「占有」がない現金などを持ち去れば、この窃盗罪が成立します。

詐欺

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処されます(刑法第246条第1項)。

要件を満たしていないのに、用件を備えているかのように誤信させて、手当てを受給することは、この詐欺罪に該当すると考えられます。

業務上横領

自己の占有する他人の物を横領した場合横領罪(単純横領罪)が成立し、5年以下の拘禁刑に処されます(刑法第252条第1項)。これが業務上自己の占有する他人の物の場合、業務上横領罪は10年以下の拘禁刑(刑法第253条)に処されます。

「占有」とは、事実上の占有だけでなく、法律上の占有も含まれます。預金なども対象になり得ますが、預金通帳やキャッシュカード等を事務的に預かっているだけでは預金を占有しているとはいえません。

「業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務です。公務員がその仕事として行うものであれば「業務上」占有すると判断されるでしょうから、公務員がその業務に関係する物を横領した場合は、多くは業務上横領罪に当たるでしょう。

「横領」とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます。この「不法領得の意思」とは、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいうとされています。金銭の着服は横領の典型的な行為です。

警察官舎の管理人が積立金を着服するようなことをすれば、業務上横領に該当するでしょう。着服の他に「横領」に該当する行為の態様は、毀棄・隠匿のほか、売却や貸与、譲渡担保や抵当権などの担保権の設定、質入れなど多彩な行為が考えられます。

官物損壊

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を棄損すると、公用文書等毀棄罪が成立し、3月以上7年以下の拘禁刑に処されます(刑法第258条)。

それ以外の物を損壊すると、器物損壊罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されます(刑法第261条)。

懲戒処分

公務員の公金官物取り扱いを誤ると、犯罪に該当するほか、非違行為をしたとして、懲戒処分を受けます。

自衛官などの国家公務員については、人事院の定める「懲戒処分の指針について」に基づいて懲戒処分が下されます。

「懲戒処分の指針」の「第2 標準例」に「2 公金官物取扱い関係」が定められています。横領や窃取、詐取は免職となります。故意の犯罪による場合だけでなく、過失による場合も処分を受けることがあります。

2 公金官物取扱い関係

(1) 横領

公金又は官物を横領した職員は、免職とする。

(2) 窃取

公金又は官物を窃取した職員は、免職とする。

(3) 詐取

人を欺いて公金又は官物を交付させた職員は、免職とする。

(4) 紛失

公金又は官物を紛失した職員は、戒告とする。

(5) 盗難

重大な過失により公金又は官物の盗難に遭った職員は、戒告とする。

(6) 官物損壊

故意に職場において官物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。

(7) 失火

過失により職場において官物の出火を引き起こした職員は、戒告とする。

(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。

(9) 公金官物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。

(10) コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

まとめ

このように、不適切な公金官物の取り扱いをした公務員は、非常に重い処分を下されることになります。

公金官物の取り扱いについてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

教職員の性犯罪と懲戒処分

学校の教師が生徒に対し性交等をしたり盗撮をするといった性犯罪が発覚し、問題となっています。国公立学校の場合、教師は公務員ですので、公務員としての懲戒処分も受けることになります。

ここでは、公務員の中でも教職員の性犯罪について解説します。

性犯罪

教職員の地位を利用した犯罪としては、不同意わいせつ罪(刑法第176条)や不同意性交等罪(刑法第177条)が問題となります

相手が16歳未満ですと、わいせつな行為や性交等をすれば、不同意わいせつ罪(刑法第176条第3項)や不同意性交等罪(刑法第177条第3項)が成立します。

16歳以上であっても、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて行われれば、不同意わいせつ罪(刑法第176条第1項)や不同意性交等罪(刑法第177条第1項)が成立します。

教師が生徒に対して行う場合、逆らうと学校生活で不利益を負わされるかもしれないと委縮して不同意を示せなくなると考えられます。これは「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」(刑法第176条第1項第8号)に当たる可能性があります。

その他、性交等をした生徒が18歳未満ですと、各都道府県の青少年健全育成条例違反や児童福祉法違反(児童福祉法第34条第1項第6号・第60条第1項)にもあたります。

その際に金銭などの財産上の利益を対象として与えていれば、児童買春にあたります(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)第2条第2項・第4条)。

その他の性犯罪

その他の性犯罪としては、痴漢や盗撮があります。盗撮は学校内でも行われる事件が多発しています。

痴漢は各都道府県の迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪に当たります。胸や性器を触るなど悪質な場合は不同意わいせつ罪となります。

盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反や性的姿態等撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条)となります。被害者が18歳未満の児童の場合、児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法第7条第5項)にも該当します。

性犯罪関係の懲戒処分

公務員が性犯罪やわいせつ行為をすると、非違行為をしたとして、重い懲戒処分を受けることになります。

国家公務員の懲戒に関する、人事院の「懲戒処分の指針について」によると、「3 公務外非行関係」において、「(12)淫行」では、18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した職員は、免職又は停職とする、と定めています。また、「(13)痴漢行為」「(14)盗撮行為」も停職又は減給という比較的重い処分となっています。

また、地方公務員については、各地方公共団体の機関が懲戒処分の指針を定めています。

自身の職務に関し、その職務上の立場を悪用した非違行為ほど、厳しい処分がされます。

児童生徒が被害者でなくても、各地方公共団体では痴漢や盗撮をした場合、免職も懲戒処分に含まれています。

公務員の身分に関する手続き

上記のように、性犯罪やわいせつな行為に対しては重い懲戒処分が下されます。

公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。

国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。そのため、起訴されたり判決が出る前に懲戒手続がすすめられ、懲戒処分が下されることがあります。例えば、逮捕勾留中に教育委員会の委員が拘束下にいる教師と接見して事情聴取し、非違行為があったと認められれば、懲戒処分を下します。

裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。地方公務員の場合は、「条例に特別の定めがある場合」には失職とならないとすることができます。しかし、通勤中の交通事故や執行猶予付きの禁錮にとどまる場合にのみ失職させないことができるという場合が多いです。性犯罪の場合、懲役刑が多いですし、上記のように事案によっては免職となるほど重いとみなされている類型であるため、原則通り失職することになるでしょう。

こちらの記事もご覧ください。

まとめ

このように、公務員の中でも教職員の性犯罪は重い処分が下されることになります。性犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

国家公務員の懲戒処分について

国家公務員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該国家公務員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができます。

一 国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

免職は、国家公務員の身分をはく奪し、国家公務員関係から排除することになります。

停職は、1日以上1年以下の期間、国会公務員としての身分を保有するが、その職務に従事させないことになります。停職者は、停職の期間中給与を受けることができません。

減給は、1年以下の期間、その発令の日に受ける俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとされます。

戒告は、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとされます。

懲戒処分は、任命権者が、これを行うことになります。

人事院は、国家公務員法に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができます。

国家公務員の懲戒については、公正でなければなりません。

行政処分取消請求事件・昭和四七年(行ツ)第六三号・同五二年一二月二〇日最高裁第三小法廷判決では、以下のように示されています。

「ところで、国家公務員につき懲戒事由がある場合において、懲戒権者が懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶべきかは、その判断が、懲戒事由に該当すると認められる行為の性質、態様等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、広範な事情を総合してされるべきものである以上、平素から庁内の事情に通暁し、部下職員の指揮監督の衝にあたる懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきであり、懲戒権者が右の裁量権を行使してした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。したがつて、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである」。

懲戒の根本基準の実施につき必要な事項は、国家公務員法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定めることになります。

「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)」が定められております。

不服申し立ては、人事院に対して審査請求をすることになります。

審査請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して3か月以内にしなければならず、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができません。

審査請求を受理したときは、人事院又はその定める機関は、直ちにその事案を調査しなければなりません。

調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければなりません。

調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、人事院は、その処分を取り消し、職員としての権利を回復するために必要で、且つ、適切な処置をなし、及びその職員がその処分によって受けた不当な処置を是正しなければなりません。人事院は、職員がその処分によって失った俸給の弁済を受けるように指示しなければなりません。

人事院に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事院の裁決を経た後でなければ、提起することができません。

取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したとき、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができません。

公務員の方で懲戒処分について不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

公務員の懲戒免職処分-公務員が懲戒免職になるケースについて解説

公務員の懲戒免職処分-公務員が懲戒免職になるケースについて解説

公務員は全体の奉仕者であり、国民生活を守る立場にあります。このような公務員が違法・不当な行為をすることは、公務を妨げ、国民の信頼を裏切ることになります。このような場合、その公務員は懲戒処分を受け、場合によっては免職となります。

ここでは、公務員が懲戒免職となるケースについて解説します。

懲戒処分

公務員の懲戒処分は、国家公務員については、人事院が「懲戒処分の指針」を定めており、これに基づいて懲戒処分が行われます。

地方公務員の懲戒処分については、各地方公共団体が懲戒処分の指針や基準を定めており、これに基づいて懲戒処分が行われます。

国家公務員についての「懲戒処分の指針」では、懲戒処分の基本事項について以下のように定めています。

第1 基本事項

本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。

具体的な処分量定の決定に当たっては、

① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

⑤ 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。

懲戒処分の具体例

「懲戒処分の指針」の「第2 標準例」において、各非違行為の標準的な懲戒処分について定めています。

財産犯

窃盗や横領、詐欺(詐取)については免職や停職となります。公金や官物が対象の場合は、免職となります。

わいせつ行為

痴漢行為や盗撮行為については、国家公務員の「懲戒処分の指針」では、停職又は減給と定められています。しかし、地方公務員については、各地方公共団体の定める指針・基準では、免職まで含めている場合が多いです。

教職員の場合、その生徒を対象にわいせつ行為を行えば、免職となります。

交通違反

交通違反の中でも、飲酒運転は危険性の高い行為として、特に重い懲戒処分が下されます。また、事故後の措置義務違反も、被害者の保護や更なる事故の発生を防ぐためのものであり、これを怠ると重い処分を受けます。

国家公務員に関する「懲戒処分の指針」でも、

○酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。

○酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。

○飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。

○人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

○人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

と定められています。

飲酒運転や措置義務違反をすると、重い懲戒処分を下されます。

まとめ

このように、公務員の懲戒処分は、想像よりも重く定められています。

公務員の方で懲戒免職にならないか不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

公務員の懲戒処分と刑事事件―不起訴でも懲戒免職となる場合について解説

公務員の交通犯罪-公務員が交通犯罪をしてしまったらご相談ください

交通犯罪としては、人身事故、轢き逃げ、飲酒運転、スピード違反、等があります。

公務員が交通犯罪を行ってしまったら、その不利益は大きなものになります。

逮捕されたら、公務員としての地位から、実名報道される可能性が高いです。

職場に知られたら、懲戒処分を受けることになります。

起訴されて正式裁判となり、執行猶予が付いたとしても禁錮以上の判決が確定したら、自動的に失職することになります。

交通犯罪を起こしてしまったら、刑事弁護に精通した弁護士にすぐに相談・依頼してください。

迅速な対応が求められます。

警察の取調べに対しては慎重に対応しなければなりません。

警察が適正・公平な取調べをすると期待してはいけません。

警察は、こちらに不当に不利に話を持って行こうとします。

不注意・過失等を殊更に大きくしようとしてきます。

そのためには、威圧したり、脅したり、嘘を付いたり、話を盛ったり、騙したり、ありとあらゆる方法でこちらに不利に誘導してきます。

なので、警察の取調べに対しては慎重になり、毅然とした対応が求められます。

しかし、公務員といえども刑事手続きに関しては素人であり、プロの警察官に対抗するのは非常に難しいです。

そのため、刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼するべきです。

違法・不当な警察の取調べに対して、黙秘したり、抗議したり、その他の方法で対抗することになります。

不当な内容の供述調書が作成されないようにしなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護に精通した弁護士が多数所属しており、警察の取調べへの適切な対応方法を心得ております。

逮捕されたとしても、比較的軽い内容の交通犯罪であれば、勾留されずにすぐに釈放となることが多いです。

しかし、内容が比較的重かったり、事実を否定しているようなケースでは、すぐに釈放されずに勾留され、身体拘束が長引いてしまうことがあります。

弁護士を通じて釈放を求めていくことになりますが、釈放は簡単には認められません。

証拠隠滅や逃亡のおそれが比較的簡単に認められやすく、そのまま勾留となってしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに多数の釈放を実現させています。

釈放活動には自信がありますので、ぜひ相談・依頼してください。

被害者がいる事件では、早急に被害者へ謝罪や被害弁償をしていくことになります。

正当な理由なく放置していると、被害者の損害が大きくなり、怒りの感情も大きくなってしまいます。

被害者へ誠意ある対応が求められます。

しかし、とにかく謝罪すればいいということではなく、謝罪方法によっては被害者を余計に不快にさせ、逆効果となってしまう可能性があります。

謝罪についても、慎重な対応が必要となります。

また、任意保険に入っていれば、賠償は保険会社が対応することになります。

ただ、状況次第では、保険会社の賠償とは別にお見舞金としての性質のお金をお渡しして示談すれば、不起訴などの有利な結果となる可能性があります。

被害者への慎重な対応をするためには、刑事弁護に精通した弁護士に早急に相談・依頼するべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員の交通犯罪事件の刑事弁護の実績が豊富な事務所です。

専門の弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院の官房審議官など、公務員の交通犯罪事件に力強く対応することができる専門知識が豊富な弁護士が在籍しております。

公務員の交通犯罪事件に強い弁護士が、刑事事件化を阻止したり、逮捕勾留を阻止したり、不起訴によって刑事裁判を回避したり、刑事裁判で無罪主張や減刑・罰金減額の主張をしたり、公務員の交通犯罪事件でお悩みのあなたを迅速・丁寧にサポートいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、どんなに厳しい事件でも、依頼者の人生が好転して前向きになれるよう、全力でサポートいたします。

こちらの記事もご覧ください

公務員の交通違反-公務員が交通違反をしたときの流れについて解説

公務員の交際トラブルー公務員が男女トラブルで刑事事件を起こしてしまったら相談してください

男女トラブルで刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、すぐにご相談ください。

迅速な対応をしないと、大きな悪影響を生じる可能性があります。

逮捕されたら、実名報道される可能性が低くありません。

勤務先に知られたら、懲戒処分を受けることになります。

起訴されたら、執行猶予が付いても禁固以上で公務員の地位を失うことになります。

<性犯罪>

不同意わいせつ罪(刑法第176条)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の懲役刑に処されることになります。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。

16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。

不同意性交等罪(刑法第177条)

不同意わいせつ罪に規定されている各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立し、5年以上の有期懲役刑に処されます。

性交等は、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します。

16歳未満の者に対し、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します。

<暴力犯罪>

傷害罪(刑法第204条)

人の身体を傷害した者は、傷害罪が成立し、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

暴行罪(刑法第208条)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。

<財産犯>

窃盗罪(刑法第235条)

他人の財物を窃取した者は、窃盗罪が成立し、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

詐欺罪(刑法第246条)

人を欺いて財物を交付させた者は、詐欺罪が成立し、10年以下の懲役に処されます。

人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、詐欺罪が成立します。

警察の取調べ対応は非常に重要です。

警察が適正で公平な取調べをして当然だと過剰に期待してはいけません。

警察はできるだけ重い刑事処分を与えるために、こちらに不利な方向で話を進めようとしてきます。

そのためには、威圧したり、脅したり、騙したり、話を盛ったりして誘導してきます。

公務員とはいえ素人である一般人が、プロの警察に毅然と対応することは非常に難しいです。

刑事弁護に精通した弁護士を立てて対応していく必要があります。

被害者に対して、謝罪や被害弁償をし、示談の交渉をする必要があります。

当事者同士では、感情的になってしまい、話がまとまらなくなる可能性があります。

また、被害感情が強いと、多額の賠償を請求してくることもあります。

刑事弁護に精通した弁護士を立てて、誠意を持って冷静に話し合っていく必要があります。

公務員の方の場合、懲戒処分にも気を付ける必要があります。刑事手続きにおいて示談や不起訴を勝ち取れば、不当に重い懲戒処分を回避できます。また、不当な調査や誤った事実認定をされないよう、弁護士に弁護を依頼することも検討するべきです。

男女トラブルで刑事事件を起こしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回の相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。

迅速な対応が必要となりますので、なるべく早くご連絡してください。

こちらの記事もご覧ください

公務員と秘密情報の保護-公務員が秘密情報を漏洩したり悪用してしまった場合について解説

公務員は国や地方公共団体の国民・住民の個人情報を扱ったり、重要な政策上の情報を扱っています。これらの情報は、プライバシーに係る情報や、政策の円滑な遂行や公平性のために秘密にするべき情報があります。こうした情報を悪用して不正な利益を得たり、漏洩すれば厳しい制裁を受けます

ここでは、公務員の情報の保護について説明します。

公務員の秘密情報の保護

国家公務員法・地方公務員法

国家公務員は、国家公務員法100条1項において、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と定められています。

地方公務員についても、地方公務員法で同様に定められています(地方公務員法34条1項)。

これらの規定に違反して秘密を洩らしたときは、いずれも1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(国家公務員法109条12号、地方公務員法60条2号)。

個人情報保護法

個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、個人情報(第2条第1項第1号)について、「デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的」としています(第1条)。

個人情報保護法は、国の責務として、「この法律の趣旨にのっとり、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有」すると定めています(第4条)。

行政機関等の職員若しくは職員であった者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第60条第2項第1号(保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの)に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(第176条)。

行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(第181条)。

懲戒処分

秘密情報の悪用や漏洩に対しては厳しい懲戒処分が下されます。

人事院の「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)」の「第2 標準例」、「1 一般服務関係」では、次のように定められています。

(8) 秘密漏えい

ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は、免職とする。

イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。

(12) 個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。

まとめ

以上のように、公務員には厳格な秘密保持の義務があり、情報を漏洩したり悪用すれば違反すれば厳しい処分を受けます。

公務員の方で情報の扱いに問題がないか不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

公務員の情報の取り扱いについて-公務員の秘密情報の保護や違反した場合の刑罰について解説

公務員のパワハラ-公務員がパワハラを起こしたと疑われた場合の懲戒手続きや刑事手続きについて解説

自衛隊や役所内でのパワハラなど、公務員のパワハラが問題となっています。このようなハラスメントは懲戒処分の対象になりますし、悪質なものは刑事事件となります。一方で、自身の指導がパワハラだと疑われることで、職場に居づらくなるなどのリスクが生じます。ここでは、公務員がハラスメントをした場合どうなるかについて解説します。

パワハラについて

パワーハラスメント(パワハラ)については、人事院規則にも明確な定義があります。

人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)第2条では、「「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。」と定めています。

この規則について、「人事院規則10―16(パワー・ハラスメントの防止等)の運用について(令和2年4月1日職職―141)」が定められています。

第2条関係

1 この条の「職務に関する優越的な関係を背景として行われる」言動とは、当該言動を受ける職員が当該言動の行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものをいう。典型的なものとして、次に掲げるものが挙げられる。

一 職務上の地位が上位の職員による言動

二 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な状況下で行われるもの

三 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

2 この条の「業務上必要かつ相当な範囲を超える」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに業務上必要性がない又はその態様が相当でないものをいい、例えば、次に掲げるものが含まれる。なお、このような言動に該当するか否かは、具体的な状況(言動の目的、当該言動を受けた職員の問題行動の有無並びにその内容及び程度その他当該言動が行われた経緯及びその状況、業務の内容及び性質、当該言動の態様、頻度及び継続性、職員の属性及び心身の状況、当該言動の行為者との関係性等)を踏まえて総合的に判断するものとする。

一 明らかに業務上必要性がない言動

二 業務の目的を大きく逸脱した言動

三 業務の目的を達成するための手段として不適当な言動

四 当該行為の回数・時間、当該言動の行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

「業務上必要かつ相当な範囲を超える言動」には、業務とは無関係な話や、殊更に他の職員のいる前でさらしものにしたり、人格攻撃をするケースがよく見受けられます。厳しい叱責であっても、客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

「職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。」については、平均的な労働者がどうなるかを基準に判断されます。単に相手が不快に思ったらパワハラになると言うわけではありません。

懲戒処分

公務員がその職務に関してパワハラやセクハラをすると、非違行為をしたとして、重い懲戒処分を受けることになります。

人事院の「懲戒処分の指針」によると、「1 一般服務関係」において、「(15)パワー・ハラスメント」の「ア 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの」は停職・減給・戒告の対象となります。「イ 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの」は戒告では済まされず、停職又は減給とより重くなります。「ウ 強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患させたもの」は免職・停職・減給の対象となり、もっとも重い懲戒免職もありえます。

これらの事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとしています。

犯罪・刑事責任

パワハラに該当する行為であっても、その態様や状況によって様々なものがあり、行政庁内の懲戒処分にとどまらず、民事責任、さらには刑事責任を負う行為もあります。

相手に暴行したり怪我を負わせた場合、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)に問われる可能性があります。殴るなどの有形力の行使によって怪我をさせただけでなく、強いストレスを与えて相手を精神疾患に罹患させた場合も、傷害罪になりえます。個室に数名しかいない状況で叱責するようなものではなく、大勢の人がいる場所で侮辱したり人格を否定するような罵倒をすれば、侮辱罪(刑法231条)や名誉毀損罪(230条)が成立する可能性があります。

また、懲戒処分において、「これらの事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断する」と書きましたが、刑事事件として処理される場合、さらに懲戒処分も重くなる可能性があります。上述の人事院の「懲戒処分の指針」では「3 公務外非行関係」で「(3)傷害 人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。」と定めていますが、ハラスメントにより人を傷害させたといえるときは、これと同等以上の処分を受けることにもなります。

パワハラの調査

パワハラの事実があったかどうかについては、所属官庁による調査が行われます。

国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)が、刑事事件になるようなケースの場合、刑事手続きが終わってから所属官庁が調査を始め得ることが多いです。

調査中も基本的に今まで通り仕事ができますが、被害者とされる職員との接触を避けるため、配置換えされることもあります。

事情聴取については、刑事手続きと同様に黙秘権がありますが、偏見に基づいた決めつけや、圧迫的な事情聴取が行われることがあります。

また、人格攻撃に及ぶ場合もあります。

調査自体がパワハラに該当するような場合もあります。

このような調査が行われた場合、公務災害の申請や国家賠償請求も検討する必要があります。また、このような調査に基づき真実に基づかない事実認定がされたり、不当に重い処分が下された場合、再調査請求や審査請求といった不服申立て、取消訴訟などの訴訟手続きも検討する必要があります。

このような違法・不当な調査を受ける恐れがあるときは、弁護士に依頼して、違法・不当な調査を防ぎ、正しい事実認定をするよう求めていくことも考えられます。

まとめ

このように、公務員がパワハラを起こした疑いが生じた場合、懲戒処分や刑罰などの他、多くの不利益が科される可能性があります。

公務員でパワハラをしたと疑われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

公務員のハラスメントと懲戒処分・犯罪-公務員がハラスメントを起こした場合の懲戒処分や刑罰について解説

公務員による盗撮事件ー公務員が盗撮事件を起こしたらご相談ください

公務員が盗撮事件を起こして逮捕されたというニュースが少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、多くの公務員の方の盗撮事件の相談・依頼を受けてきました。

特に、最近は法改正の影響もあり、盗撮事件への捜査や刑事処分が厳しくなっております。

公務員が逮捕されたら、その地位の重要性から、実名報道される可能性が低くありません。

盗撮事件が勤務先に知られたら、懲戒処分を受けることになります。

事件が起きた後の取調べや示談活動に対して、迅速に慎重に対応していかなければなりません。

公務員という立場から、人生に大きな悪影響が生じてしまうことになってしまいます。

盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で犯罪として規定されております。

この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。

盗撮行為は、性的姿態等撮影罪として規定されております。

3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。

正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等を撮影する行為です。

性的姿態等とは、人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分をいいます。

わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態も、性的姿態等に含まれます。

性交等は、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。

不同意わいせつ罪(刑法第176条第1項)の条文に掲げる以下の行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。

正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。

公務員が盗撮をすると、刑事処分だけでなく懲戒処分も受けます。

国家公務員の「懲戒処分の指針」では停職又は減給と定められています。

地方公務員の場合、免職もあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員の方の盗撮事件について、多くの相談・依頼を受け、解決に導いてきました。

初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

« Older Entries Newer Entries »