Archive for the ‘懲戒処分等’ Category

公務員の職権濫用-公務員が自身の職権を濫用した場合に成立する犯罪について解説

公務員の中には一般国民が持てないような強力な権限を持ち、逮捕のように国民の権利利益を強制的に制約することもできます。このような公務員がその職権を濫用すれば、公務の適正が害され、公務に対する国民の信頼も損なわれてしまいます。

近年では、警察官や刑務所職員の収容者への対応や、検察官の侮辱的な取調べが問題となっています。

ここでは、公務員が職権を濫用した場合に成立する犯罪について解説します。

職権濫用罪

職権を濫用して国民の権利利益を侵害した場合、害悪が重く、公務の適正を害するため、職権乱用を処罰する規定が定められています。特に人の身体を強制的に拘束する職権を濫用した場合は、害悪が甚大であるため、より重く処罰されます。

公務員職権濫用

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、公務員職権濫用罪が成立し、2年以下の懲役又は禁錮に処されます(刑法第193条)。

「職権」とは公務員の一般的職務権限に属する行為を指します。「濫用」とは、この職権の行使に仮託して、実質的、具体的に違法・不当な行為をすることをいいます。

公務員職権濫用罪は2年以下の懲役に処すると定められており、3年以下の懲役に処される強要罪(刑法第223条)より刑罰が軽くなっています。これは、公務の適正の確保という抽象的な利益を保護法益としており、また暴行や脅迫のような害悪の程度の強い行為を用いなくても犯罪が成立しうるためです。一方で、公務員職権濫用罪に該当する行為でも、暴行や、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合は、強要罪のみが成立するとされています。強要罪の場合は、公務員職権濫用罪と違い未遂罪も処罰されます(刑法第223条第3項)。

特別公務員職権濫用

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処されます(刑法第194条)。

本罪の主体は、裁判官、検察官、検察事務官、警察官、のほか、裁判所書記官などが該当します。

これらの公務員は刑事司法に関して職務上逮捕等により人を拘束する権限を有しています。このような職権を濫用することは害悪が甚大であるため、一般人でも行える逮捕監禁罪(刑法第220条。3月以上7年以下の懲役)よりも刑罰が重くなっています。

特別公務員暴行陵虐

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、特別公務員暴行陵虐罪が成立し、7年以下の懲役又は禁錮に処されます(刑法第195条第1項)。法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、同様に処罰されます(刑法第195条第2項)。

第1項の罪の主体は、特別公務員職権濫用罪と同じく、裁判官、検察官、検察事務官、警察官、裁判所書記官などが該当しますが、人を逮捕監禁する権限を有しない者も対象になります。

暴行とは暴行罪などと同じく身体に対する不法な有形力の行使をいいます。

陵辱とは辱める行為や精神的に苦痛を与える行為、加虐とは苦しめる行為や身体に対する直接の有形力の行使以外の肉体的な苦痛を加える行為などをいいます。わいせつ行為など、暴行以外の方法で精神的又は肉体的に苦痛を与える行為が該当します。

第2項の「法令により拘禁された者」とは、逮捕や勾留されている者など、法令上の規定に基づいて公権力により拘禁されている者をいいます。このような者を「看取又は護送する者」が本罪の主体となります。

特別公務員職権濫用等致死傷

特別公務員職権濫用罪や特別公務員暴行陵虐罪を犯し、よって人を死傷させた場合は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断されます(刑法第196条)。

禁錮より懲役刑の方が重いです(刑法第9条・第10条第1項)。傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第204条)、傷害致死罪は3年以上の有期懲役(刑法第205条)に処されます。特別公務員職権濫用罪は6月以上10年以下と、短期については傷害罪より重いため、特別公務員職権濫用致傷罪の場合は6月以上15年以下の懲役刑が科されます。

特別公務員暴行陵虐罪は7年以下の懲役又は禁錮と、傷害罪より軽いため、特別公務員暴行陵虐致傷罪は1月以上15年以下の懲役刑が科されます。

致死罪はどちらも3年以上20年以下の懲役となります。

懲戒処分

国家公務員の懲戒処分の基準である「懲戒処分の指針について」では、このような職権濫用については標準例に載せられていません。しかし、「懲戒処分の指針について」では、「なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。」とされています。このような職権濫用は公務員と公務に対する国民の信頼を大きく損ねますので、強い非難に値し、重い懲戒処分が下されるでしょう。

おわりに

以上のように、公務員が職権濫用をすると、重い刑罰や懲戒処分を下される可能性が高いです。そのため、早期に弁護士に相談して対応を決めるべきです。

公務員の方で職権濫用が心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください。

汚職の罪

公務員と性的トラブルー公務員の不同意性交等罪について解説

これまでに強姦罪・強制性交等罪とされていた条文が、不同意性交等罪に改正されました。

相手との性行為について、安易に相手の同意があったと主張しても、簡単には認められないことが明確に示されることになりました。

このような性的なトラブルは公務員でも例外ではありません。

不同意性交等罪は重罪で、原則として5年以上の有期懲役で刑務所に入ることになります(刑法第177条第1項)。

相手の同意があると思って性行為に及んでも、後に相手が被害を訴えて、警察の捜査・取調べを受けることになり、逮捕されることがあります。

公務員が逮捕されたら、実名報道される可能性は高いです。

長期間身体拘束されて、起訴されて有罪となれば、公務員としての地位も失うことになります。

不同意性交等罪は、以下の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等をした者に成立します。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

性交等は、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。

婚姻関係の有無にかかわらず成立します。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します。

16歳未満の者に対し、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します。この場合、不同意事由は関わりません(刑法第77条第3項)。

相手が同意していた、根拠をもって相手が同意していると思っていたら、犯罪は成立しません。

しかし、相手が同意していなかったと被害を訴えている状況で、こちらの主張を通すのは困難が伴います。

警察は必ずしも適正・公平に取調べをしてはくれません。

圧力をかけ、こちらに不利に誘導してきます。

取調べに対して慎重に対応する必要があり、刑事弁護に精通した弁護士がサポートしていかなければなりません。

起訴されてしまったら、無罪を主張していくことになります。

一度起訴されてしまうと高い確率で有罪となってしまいます。

証拠を深く分析して対応することになります。

相手が同意していなかったり、相手が同意していると安易に考えて行動してしまったら、被害者に対して示談交渉をする必要があります。

検察官が起訴をする前の、早い段階で示談を成立させなければなりません。

弁護士を通じて被害者に接触し、誠意をもって謝罪と被害弁償の話をし、示談を求めていくことになります。

相手が16歳未満であれば、不同意事由に関わらず犯罪となりますが、相手が16歳未満であることを知らなかったら不同意性交等罪は成立しません。

年齢について知っていなかったとしても、警察は違法・不当な取調べでこちらに不利に話を誘導してくることがあります。

公務員とはいえ刑事手続きについては素人であり、プロの警察官に対抗するのは非常に難しいです。

プロの弁護士のサポートを受けながら対応することになります。

当事務所では公務員の男女間トラブルの刑事事件をこれまでに多数扱ってきました。

経験のある弁護士が対応させていただきます。

ぜひお気軽にご相談ください。

こちらの記事もご覧ください。

公務員と不同意わいせつ罪ー不同意わいせつ事件で相談・依頼される公務員の方が増えております

公務員の懲戒処分と刑事事件-不起訴でも懲戒免職となる場合について解説

公務員の方であれば、刑事事件を起こして裁判を受け、何らかの刑罰を受ければ懲戒処分を受け、場合によっては懲戒免職となることをお分かりかと思います。

また、懲戒処分の重さも基本的には刑事処分の重さに比例しますし、そのこともおそらく想像がつくと思います。

しかし、刑事事件で不起訴処分となっても懲戒免職となるケースがあります。

今回は、最近のニュースを参考に、不起訴処分でも懲戒免職になる例について解説したいと思います。

関係ニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/9d8b57bb8e1877f37def9738a8d1f4f042eeefce

(Yahoo!ニュース。令和6年10月23日閲覧)

以下、引用文

去年10月、北海道北見市で大麻を使用したとして、20代の男性消防士が懲戒免職となりました。

~中略~

北見地区消防組合によりますと、懲戒免職となった20代の男性消防士は、去年10月、北見市内で違法薬物と認識しながら大麻を譲り受けて使用したということです。

男性消防士は、今年5月31日付けで不起訴となっていましたが、北見地区消防組合は、その後の内部調査で男性消防士が大麻を使用したことを認めたことなどから、免職処分としました。

北見地区消防本部山田敏文消防長は「職員の不祥事により地域住民の信頼を大きく損ねたことを深くお詫び申し上げます。公務員である以前に社会人としてあってはならない行為であり、職員一人一人の倫理観の醸成を図るとともに、再発防止に取り組み、地域住民の信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。

関係法令について

関係法令は、以下の通りです。紹介するのは国家公務員関係ですが、各自治体にも類似した運用をするところが多いと思われます。

懲戒処分の指針について

第2 標準例

3 公務外非行関係

(10) 麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員は、免職とする。

懲戒処分の基準においては、刑事処分での確定判決を要件としていません。また、明確に法律に違反することも要件とはしていません。

したがって、処分権者が、十分な事実が揃っていると判断し、公務員として相応しくないと判断すれば、懲戒処分は行われることになります。

弁護活動

ニュースの事例については、「内部調査」となっていますが、処分を受けた男性職員から何らかの聴き取りを行っていることが考えられます。その聞き取りが、誰に相談する間もなく行われ、対応が上手くいっていない可能性があります。

弁護士がついていれば、ウソをつくなどをお助けすることはできませんが、懲戒処分がなるべくされないような対応が可能かもしれません。さらに、捜査段階から弁護士が関わることができれば、より懲戒処分がなされない可能性が高くなるでしょう。

捜査機関や、職場は、あなたがなるべくだれにも相談していない状態で証言・証拠を取って来ようとします。そのため、心当たりがあるのであれば早めに弁護士に相談することが重要です。

まとめ

麻薬関係だけではなく、その他の関係の事件でも、不起訴になったのに処分を受ける、という可能性が出てくるかもしれません。例えば、18歳以上の異性だと思って性的な関係を持ったのに、実は18歳未満だった、というような場合もあるでしょう。そのほか、警察では自分に有利な主張が出来ていた人でも、職場での聴き取りでは自分に不利なことを言ってしまうかもしれません。

そのような場合に、どう動いていくのか、何をどう主張するのか、弁護士と一緒に考えていくことで、良い結果が得られる可能性が上がります。

刑事処分と懲戒処分の関係でお悩みの公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

公務員と懲戒処分-公務員がパパ活でお金を払って女性に会う行為をしていた場合について解説

公務員の情報の取り扱いについて-公務員の秘密情報の保護や違反した場合の刑罰について解説

公務員が職場の秘密情報を漏らしたり、資料を紛失することがしばしば問題となります。

ここでは、公務員の情報の取り扱いについて解説します。

公務員の情報の取り扱い

文書の保護

「公文書等の管理に関する法律」は第1条で「この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。」としています。そして、行政文書の管理について、保存(第6条)や移管・廃棄(第7条)などについて定めています。もっとも、この法律に違反したからといって、罰則はありません。

一方で、公文書を意図的に破棄したりすると、犯罪に該当します。

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、公用文書等毀棄罪に当たり、3月以上7年以下の懲役に処されます(刑法第258条)。

また、公文書を紛失したからといって偽物をつくったりすれば処罰されます。

行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書を偽造した者は、公文書偽造罪に問われ、1年以上10年以下の懲役を科されます(刑法第155条第1項)。公文書を変造した者も、同様に処罰されます(刑法第155条第2項)。

無印公文書を偽造又は変造した場合は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処されます(刑法第155条第3項)。

情報の保護

国家公務員は、国家公務員法100条1項において、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と定められています。

地方公務員についても、地方公務員法で同様に定められています(地方公務員法34条1項)。

これらの規定に違反して秘密を洩らしたときは、いずれも1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(国家公務員法109条12号、地方公務員法60条2号)。

懲戒処分

公務員については、秘密漏洩や文書の破棄などをすると、懲戒処分の対象となります。国家公務員に関する「懲戒処分の指針」の「第2 標準例 1 一般含む関係」では、次のとおり定められています。

(8) 秘密漏えい

ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は、免職とする。

イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。

(13) 公文書の不適正な取扱い

ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員は、免職又は停職とする。

イ 決裁文書を改ざんした職員は、免職又は停職とする。

ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。

まとめ

公務員は公文書について厳正に保存せねばならず、意図的に廃棄したり改ざんすれば、重い刑罰や懲戒処分を受けることになります。不注意で持ち出したり紛失しても、懲戒処分の対象となります。秘密漏洩などがあればより重い処分を受けます。

公務員の方で文書や秘密情報の扱いでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

公務員と公文書の保護ー公務員の公文書の保護や違反した場合の刑罰について解説

公務員の性犯罪と面会要求―公務員の十六歳未満の者に対する面会要求等罪について解説

公務員による性犯罪事件は少なくありません。

ネットニュースでも逮捕された多数の公務員による性犯罪事件が報道されています。

公務員はその地位の重要性から、実名報道されることが多いです。

当事務所へも、公務員の方が性犯罪事件を起こして相談・依頼されるケースが多数あります。

最近は、警察がサイバーパトロールをして、ネット上から性犯罪事件を発見し、犯人特定まで行くケースも増えてきました。

「十六歳未満の者に対する面会要求等罪」が新設され、インターネットに書き込んで被害者へ面会を要求しただけで犯罪とされるようになりました。

そこから、更に重大な犯罪が発覚し、逮捕となることも珍しくありません。

昔にネットに書き込んだことについて、結構な時間が経過してからいきなり自宅に警察が来て捜査・取調べを受け、スマートフォンやパソコンが押収され、逮捕されることもあります。

安易な気持ちで行ってしまったことにより、勤務先から懲戒処分や免職となってしまい、公務員としてのこれまでの平穏な生活が壊れてしまいます。

十六歳未満の者に対する面会要求等罪は刑法第182条に定められており、わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者に成立します。

一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。

二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。

三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

更にわいせつの目的で当該16歳未満の者と実際に面会をした者は、より重く処罰されます。

16歳未満の者と実際に会い、わいせつな行為をしたら不同意わいせつ罪、性交等をしたら不同意性交等罪が成立します。

相手が16歳未満であれば、同意があっても無効とされ、犯罪が成立します。

特に不同意性交等罪は5年以上の有期懲役刑という重い犯罪で、執行猶予が認められる可能性は低く、実刑で長期間刑務所に入ることになります。

16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者も、犯罪が成立します。

一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。

二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

実際にこれらの映像を送信させたら、不同意わいせつ罪が成立します。

公務員が犯罪を行ってしまった場合、懲戒処分を受けるなど、失うものが非常に大きく、その人や家族の人生に甚大な悪影響が生じます。

人生に取り返しの付かないことになってしまうかもしれません。

このような公務員犯罪の特質を踏まえたうえで、専門家による適切で素早い対応が必要になります。

公務員犯罪事件の弁護活動には、特殊で高度な知識と経験が求められ、どの弁護士に依頼するかによって、人生が大きく左右されることも多くあります。

公務員の方が十六歳未満の者に対する面会要求等罪を行ってしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員による性犯罪事件をこれまでに多数扱って解決に導いており、実績があります。

懲戒処分や免職のリスクに具体的にどのように対応すればいいか、具体的に分析したうえで解決に導いていきます。

取調べ対応、釈放対応、被害者対応、裁判対応等、検討しなければならないことは多岐に渡ります。

公務員による性犯罪事件について精通している弁護士が対応させていただきます。

まずは無料の面談を受けてみてください。

逮捕された場合は、家族等が有料の初回接見サービスを依頼されることができます。

迅速に熱心に対応させていただきます。

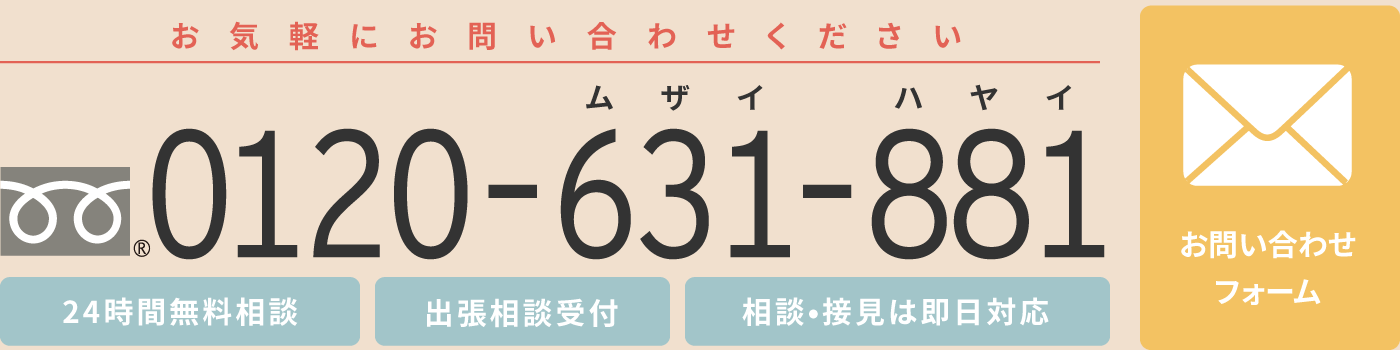

0120-631-881までお気軽にお電話してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国展開して各地に支部がございます。

刑事弁護は迅速な対応が必要となりますので、なるべく早くご連絡をお願いいたします。

こちらの記事もご覧ください

公務員による未成年者に対する性犯罪―公務員から未成年者に対して成立し得る性犯罪について解説

公務員とパワハラ-公務員の行為がどこからがパワハラになるのかについて解説

公務員の方であれば、懲戒事由には様々なものがあり、職場内のトラブルやパワハラ、セクハラなども公務員生命を左右しかねない大ごとになることをお分かりのことと思います。

今回は、最近のニュースを参考に、どう職場で立ち回っていくかを考えて頂き、懲戒が問題になってしまっている方に関しましては、弁護士を入れて対応するかを考えて頂けると良いかと思います。

関係ニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/dc5b2f53ee6b2b7efc7f25d41209625747d9eff0

(Yahoo!ニュース。令和6年10月15日閲覧)

以下、引用文

岡山県新見市は11日、非正規職員にパワハラ行為をしたとして、市長部局の30代と20代の主事級男性職員2人を10日付で減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしたと発表した。

市によると、主事級職員2人は4~6月、同じ部署の非正規職員2人に対し、日常的にあいさつを無視したり、他の職員がいる前で大声で注意したりして精神的苦痛を与えたという。

6月末に非正規職員の1人が総務課に申告し、市が事実確認していた。主事級職員はいずれも行為を認めており、非正規職員2人は既に退職している。

戎斉市長は「公務員としての倫理観と自覚を欠いた言語道断の行為。再発防止に向けて法令順守の徹底を図る」とコメントした。

関係法令について

パワハラ(パワー・ハラスメント)に関する関係法令は、以下の通りです。紹介するのは国家公務員関係ですが、各自治体にも類似した運用をするところが多いと思われます。

人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)

(定義)

第二条 この規則において、「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

懲戒処分の指針について

第2 標準例

1 一般服務関係

(15) パワー・ハラスメント

ア パワー・ハラスメント(人事院規則10―16(パワー・ハラスメントの防止等)第2条に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。

イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。

ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹(り)患させた職員は、免職、停職又は減給とする。

人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)の運用について

(令和2年4月1日職職―141)

第2条関係

1 この条の「職務に関する優越的な関係を背景として行われる」言動とは、当該言動を受ける職員が当該言動の行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものをいう。典型的なものとして、次に掲げるものが挙げられる。

一 職務上の地位が上位の職員による言動

二 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な状況下で行われるもの

三 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

2 この条の「業務上必要かつ相当な範囲を超える」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに業務上必要性がない又はその態様が相当でないものをいい、例えば、次に掲げるものが含まれる。なお、このような言動に該当するか否かは、具体的な状況(言動の目的、当該言動を受けた職員の問題行動の有無並びにその内容及び程度その他当該言動が行われた経緯及びその状況、業務の内容及び性質、当該言動の態様、頻度及び継続性、職員の属性及び心身の状況、当該言動の行為者との関係性等)を踏まえて総合的に判断するものとする。

一 明らかに業務上必要性がない言動

二 業務の目的を大きく逸脱した言動

三 業務の目的を達成するための手段として不適当な言動

四 当該行為の回数・時間、当該言動の行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

弁護活動

ニュースの事例については、正規職員と非正規職員という点で優越的な関係があるとされた可能性が高いです。また、3カ月程度にわたってあいさつを無視する、というところなどについて、業務上必要がない、回数等について態様が社会通念に照らして許容される範囲を超えたとされる可能性が高いです。ただし、何をもって大声で、何をもって注意なのかというところは詳しくわかりませんし、懲戒の対象となった人の言い分も詳しくはわかりません。

また、パワハラが成立するとしても、懲戒処分が適切かどうかという問題があります。パワハラの期間が短かったり、職務への影響が大きくなかったなど懲戒対象者に有利な事情があるにもかかわらず重い懲戒処分が下されようとしているのであれば、これに反論して適切な処分に持って行く必要があります。既に不当な懲戒処分がされたのであれば、これを取消す必要があります。

ただし、パワハラなどで懲戒になりやすくなっているのはおそらくですが事実でしょうし、メディアやSNS等の影響もあるからなのかパワハラであるとして関係部署に報告を行うハードルも低くなっていることは言えるでしょう。

心配になっていることがある方や、実際に懲戒処分がされるかされないかが問題になってしまっている方は、一度弁護士への相談をされた方がよいかも知れません。相手方の言っていることが事実無根なのか、それとも相談者様のご認識が歪んでしまっているのかをはっきりさせることができると思いますし、事実無根であればそれに沿った供述が出来るようにし、場合によっては証拠収集なども出来る可能性があります。

まとめ

このように、普通に仕事をしていると思っていても、思わぬところについてパワハラだと指摘されるリスクが出てきます。実際にこの記事をお読みの方には、仕事の人間関係でお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合に、どう動いていくのか、何をどう主張するのか、弁護士と一緒に考えていくことで、良い結果が得られるかもしれません。文字数の都合で省略した内容についても、実際に相談に来ていただければご説明できます。

パワハラの関係でお悩みの公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

公務員のパワハラと犯罪―公務員がパワハラを起こした場合の懲戒処分や刑罰をはじめとしたその他の処分について解説

公務員の性犯罪事件-公務員が性犯罪事件を起こしたら当事務所の弁護士に相談してください

公務員が性犯罪事件を起こして刑事事件として捜査されるケースは少なくありません。

当事務所へも、多数の公務員の方が、起こしてしまった性犯罪事件についてご相談・ご依頼をされております。

最近のネットニュースでも、公務員が盗撮をして逮捕された、公務員が公然わいせつをして逮捕された、公務員が痴漢をして逮捕された、等と多数報道されております。

その身分の重要性から、実名報道されることも珍しくありません。

公務員が性犯罪事件を起こしてしまったら、失うものが非常に大きくなります。

公務員の懲戒処分

公務員が性犯罪事件を起こしてしまったら、懲戒処分を受けることになります。

「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)」では、人事院が、懲戒処分の量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として、懲戒処分の指針を作成しております。

性犯罪関係については、以下のように記載されております。

「(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。

(13) 痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。

(14) 盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。」

これはあくまで代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものです。

具体的な処分量定の決定に当たっては、

① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

⑤ 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする、とされております。

そのため、実際の犯行がどのようなもので、被害者がどれだけの損害を受けて、どれだけ誠意をもって被害者等に対応しているか、等が具体的に確認されることになります。

取調べ対応

取調べでは、とにかく反省して認めて話せばいいということではありません。

特に警察は、犯罪の内容をより悪質性が大きく見せるように、取調べで誘導してきます。

実際にした犯行より、より悪い内容にされてしまいます。

個人の性癖等を詳しく話させ、いかに犯人の性癖が異常で普通でないかを過剰に強調させる調書を作成してきます。

こちらが少しでも抵抗したり否定したりしたら、「お前は反省していない」「被害者に対して申し訳ないと思わないのか」「裁判で不利になるぞ」「そう来るなら徹底的に調べるぞ」等と言って威圧してきます。

プロの警察官に対し、素人が毅然と対応するのは難しいです。

刑事弁護に精通した弁護士を付けて、慎重に対応していく必要があります。

釈放活動

逮捕されたら、裁判所に対して釈放を求めていくことになります。

釈放は簡単には認められません。

逃亡や証拠隠滅のおそれがあるということで、勾留となって身体拘束が継続されてしまいます。

刑事弁護に精通した弁護士を通じて、状況を分析して説得的に訴えていかないと、釈放が認められるのは難しいです。

被害者対応

被害者に対して、早急に謝罪と被害弁所のお話をして、示談の成立を目指すことになります。

精神的・肉体的損害を受けた被害者に対して、慎重に対応する必要があります。

謝罪にしても、方法を間違えたら、被害者が更に傷ついて逆効果になってしまうことがあります。

お金の交渉だけでなく、接触禁止等の再発防止策も具体的に話して説得していくことになります。

ぜひ当事務所へご相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに公務員の性犯罪事件について多数扱ってきました。

取調べ対応・釈放活動・示談活動等、多くの経験・実績があり、自身があります。

刑事弁護はどの弁護士でもいいというわけではなく、人生を大きく左右する事件について、刑事弁護に精通した弁護士を選んで対応したほうがいいです。

弁護士による無料面談を実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。

有料の接見についても、迅速に対応させていただきます。

まずは早めにご連絡してください。

こちらの記事もご覧ください

公務員が性犯罪を起こしたらご相談を―公務員の起こし得る性犯罪について解説

公務員の盗撮事件-公務員が盗撮をしてしまった場合の流れについて解説

学校の教師が生徒の着替えを盗撮したり、トイレにカメラを仕掛けるなど、教育関係者の性犯罪が問題となっています。国公立の学校の教職員は公務員であるため、公務員として懲戒処分の対象となります。

ここでは、公務員が盗撮をしてしまった場合について解説します。

盗撮をしたときに成立する犯罪

性的姿態等撮影罪

盗撮をした場合、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)第2条の性的姿態等撮影罪に該当することが考えられます。

令和5年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、この日以降の盗撮については性的姿態等撮影罪として、従来の各都道府県が定める迷惑防止条例違反よりも重く処罰されるようになりました。

3年以上の懲役(刑法改正後は拘禁刑となります)又は300万円以下の罰金と、後述の迷惑防止条例よりも重い処罰となっています。

(性的姿態等撮影)

第二条次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロイに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

二刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

三行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

四正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

2前項の罪の未遂は、罰する。

3前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

迷惑防止条例違反

上記の性的姿態等撮影罪に該当しないと判断されても、各都道府県が定める迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。

埼玉県迷惑行為防止条例第2条の2第1項第1号では、盗撮については次のように定めています。

(卑わいな行為の禁止)

第二条の二 何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 次に掲げる場所又は乗物にいる人の通常衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)で覆われている下着又は身体を写真機、ビデオカメラその他の機器(衣服等を透かして見ることができるものを含む。以下この号において「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること。

イ 住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所又は公共の乗物(イに該当するものを除く。)

ハ 学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イ又はロに該当するものを除く。)

このような盗撮行為をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(第12条第1項第1号)。

児童ポルノ製造

盗撮の対象が18歳未満の児童の場合、その性器や周辺部を撮影している画像は児童ポルノに該当し、盗撮は児童ポルノの製造に該当します。この場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項・第7条第5項)。

その他の犯罪

盗撮をするとなると、更衣室やトイレに無断で侵入することが多くなります。このような目的で入ることは認められていないので、建造物侵入罪(刑法第130条)も成立することが多いです。3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます。ただ、これは盗撮の手段として行われていますので、性的姿態等撮影罪や児童ポルノ製造罪等結果である罪と比較してより重い方の刑により処断されます(刑法第54条第1項)。

被害者との示談

刑事事件において起訴を免れたり(起訴猶予)、起訴されても罰金などの軽い処分を目指すのであれば、被害者との示談は欠かせません。

もっとも、盗撮されたと特定された方が被害者になりますので、事件によっては膨大な数の被害者が出ることもあります。また、学校での盗撮事件では、学校の教師や児童の保護者がそもそも示談に応じないということも珍しくありません。

性犯罪関係の懲戒処分

公務員が犯罪行為をすると、非違行為をしたとして、重い懲戒処分を受けることになります。

国家公務員の懲戒に関する、人事院の「懲戒処分の指針について」によると、「3 公務外非行関係」において、「(14)盗撮行為」では「公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給 とする。」と定めています。

また、地方公務員については、各地方公共団体の機関が懲戒処分の指針を定めています。

自身の職務に関し、その職務上の立場を悪用した非違行為ほど、厳しい処分がされます。

例えば、「さいたま市職員の懲戒処分の指針について」では、「第2 標準例」「3 公務外非行関係」の「⑿わいせつ行為等」の「エ 盗撮行為」では、「公共の場所等において盗撮行為をした職員は、免職、停職又は減給とする。」と定められています。

懲戒処分においても、被害者と示談できたかどうかといった事情が考慮されます。

公務員の身分について

上記のように、盗撮行為に対しては重い懲戒処分が下されます。

公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。

国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。そのため、起訴されたり判決が出る前に懲戒手続がすすめられ、懲戒処分が下されることがあります。

地方公共団体の職員でも、捜査中に教育委員会等の担当者が被疑者に接見して事情を聴取し、起訴の前後に懲戒処分を下すこともあります。

裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第76条・第38条第1号)。地方公務員の場合は、「条例に特別の定めがある場合」には失職とならないとすることができます。しかし、通勤中の交通事故や執行猶予付きの禁錮にとどまる場合にのみ失職させないことができるという場合が多いです。性犯罪の場合、懲役刑が多いですし、上記のように事案によっては免職となるほど重いとみなされている類型であるため、原則通り失職することになるでしょう。

こちらの記事もご覧ください。

公務員と性犯罪

まとめ

このように、公務員の盗撮は重い処分が下されることになります。

公務員の方で盗撮でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

公務員の人身事故への対応-公務員が人身事故を起こしたら弁護士にご相談ください

公務員が人身事故を起こしてしまったら、刑事処分だけでなく、懲戒や失職のおそれがあります。

起訴されて裁判となったら、罰金処分の可能性はほとんどなく、執行猶予が付いても禁固以上の判決となったら、公務員の身分を失うことになります。

勤務先の懲戒処分により、戒告・減給・停職・免職となる可能性があります。

特に、飲酒運転やひき逃げ等では、重い懲戒処分がなされることになります。

懲戒処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとされています。

人生を大きく左右することであり、人身事故を起こしてしまったらすぐに弁護士に対応を相談してください。

過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)では、以下のように規定されております。

「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」

検察官は、起訴して正式裁判にするか、略式起訴して罰金処分にするか、不起訴にするか、総合的に考慮して判断します。

前科前歴が多かったり、過失・注意義務違反の程度が大きかったり、被害者の怪我の程度が大きければ、重い処分が想定されます。

捜査の過程では特に、過失・注意義務違反の程度が大きな問題となってきます。

警察官が取調べで、大きな過失・注意義務違反を認めさせるように、違法・不当な働きかけをしてくることが珍しくありません。

こちら側に不利な方向で、威圧されたり、誘導されたりすることがあります。

証拠はそろっているから明らかだ、そんな言い訳は通用しないぞ、反省していないのか、ごまかしたら不利になるぞ、等と言って圧力をかけてきます。

威圧してこなかったとしても、こちらに不利になるように話を進めてくることは珍しくありません。

これまでにも、取調べにきちんと対応していたら、正式裁判にまではならなかったと思われる事件もありました。

取調べで毅然とした対応をして、注意義務違反が過剰に大きく評価されないようにしなければなりません。

しかし、素人である一般の人が、プロである警察官に毅然とした対応をすることは非常に難しいです。

そこで、取調べについて、弁護士を付けて対応していく必要があります。

取調べで具体的にどのように話すかを打ち合わせし、違法・不当な働きかけがあったら抗議や黙秘で対抗することになります。

被害者へは誠意ある対応をしなければなりません。

すぐに加入している任意保険会社へ連絡し、賠償について対応をお願いすることになります。

被害者への謝罪等もしなければならないかもしれません。

そのうえで、任意保険の賠償金とは別に、お見舞金としての性質の示談金をお支払いして示談を成立させることが必要になるかもしれません。

示談金をお支払いして示談が成立したら、刑事処分と懲戒処分で有利に評価される可能性が高まります。

被害者に対して誠意を持って謝罪と話し合いをしていく必要があります。

そのためには、刑事事件について経験と能力のある弁護士に依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員の自動車による人身事故の事件もこれまでに数多く扱って解決してきました。

他の一般的な事務所の弁護士では指摘されないが重要な部分についてもしっかりと検討し、対応していきます。

まずは無料の面談でご相談ください。

逮捕された場合は、有料の接見対応をご依頼できますので、ご家族の方はご連絡ください。

刑事事件ではスピードが重要ですので、なるべく早くご相談されることをお勧めいたします。

こちらの記事もご覧ください

公務員の人身事故-公務員が人身事故の交通犯罪を行ってしまったらご相談ください

公務員と贈答品-公務員の贈答品の受取りが倫理規定等に抵触するかどうかについて解説

現在公務員として在職している方であれば、仕事に関係する人からの贈答品の受取り等(お菓子、お酒、あるいは食事をもてなされることなど)については、厳しい対応がなされることを理解されていると思います。比較的人口の多い自治体などの公務員であれば、そもそも仕事の関係者などから贈答品を贈る等と言う話自体が出ないこともあるでしょう。

しかし、比較的人口の少ない自治体の公務員ですとか、国家公務員でも比較的人口の少ない地域では、贈答品を贈るような話が出るかもしれませんし、状況によっては断る理由に困ることもあるかも知れません。

倫理規定に絡めた説明と、懲戒処分が問題になったときの対処法を説明したいと思います。

関係法令について

関係法令は、以下の通りです。紹介するのは国家公務員倫理規定ですが、各自治体にも類似した規程が設けられています。

第三条

第1項 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

一 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

二 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

三 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

四 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

五 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

六 利害関係者から供応接待を受けること。

七 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

八 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

九利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

「利害関係者」とは、「許認可等」を受けて行う事務をする個人・会社、受けようとする個人・会社などを言います(国家公務員倫理規程第2条第1項各号)。

ただし、国家公務員倫理規程第3条第2項のように、利害関係者が相手であっても出来る行為が規定されています。

第三条

第2項 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

一 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

二 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

三 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

四 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。

五 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

六 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

七 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

ごく簡素なもの、当該職員に限らずに提供されるものが許されていると考えてよいでしょう。

更なる例外規定として、

第四条

第1項 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、同項各号(第九号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

公務員としての職務以外の経緯での関係がある相手方について、例外的に倫理規定違反としない趣旨になります。

弁護活動

以上のように、倫理規定違反にあたるかどうかは、受け取った物や便益の内容、受け取った状況、受け取った相手方との関係性によって決定されてくると言えます。贈答品に関することが問題になった時点で職場に居づらい状態となり、結果として退職を余儀なくされる可能性はありますが、最悪の場合退職金も無くなるなど、懲戒処分が行われることによるデメリットは大きいと言えます。

贈答品の受取り等で問題になった際は、そもそも受取りの事実があるのか、何を受け取ったのか、どういう状況で受け取ったのか、相手方とどういう関係であったのか、事前の相談(国家公務員倫理規程第4条第2項 職員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官(略)に相談し、その指示に従うものとする。)を行ったのかなど、聴聞などで主張していくことで、懲戒処分を防ぐことができる可能性があります。

まとめ

このように、賄賂にまで当たらなかったとしても、物の受取りだけで公務員としての職を追われるリスクが出てきます。実際にこの記事をお読みの方には、仕事の関係者から物を受け取ってしまってお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合に、どう動いていくのか、何をどう主張するのか、弁護士と一緒に考えていくことで、良い結果が得られるかもしれません。文字数の都合で省略した内容についても、実際に相談に来ていただければご説明できます。

贈答品の関係でお悩みの公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

« Older Entries Newer Entries »