Archive for the ‘未分類’ Category

「全体の奉仕者」である公務員の身分を利用した不正の代償|特別な刑事罰と一般市民とは異なる法的制裁

公務員の身分と犯罪

公務員は全体の奉仕者として、公共の利益のために職務を行うものであり、高い倫理観が求められ、一般市民の模範となることを期待されており、その職責を果たすため特別な身分保障がされています。一方で、このような特殊な立場にあるため、この立場を利用して不正な行為を行えば、公共の利益が害され、社会の期待は裏切られることとなります。この公務員の身分を利用した不正な行為については、特別な犯罪が成立するものがあります。

公務員とは

「公務員」

「公務員」については、刑法第7条第1項に定められています。同条項では「この法律において『公務員』とは、国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。」と定められています。

「法令」には、法律や条例だけでなく、行政内部の通達や訓令も含まれます。

「公務に従事する」とは、職務権限の定めがある必要はなく、その公務に従事する資格が上記の「法令」に根拠を有し、これにより公務を行うことをいいます。

「公務」は必ずしも公権力の行使など強制力を行使するものに限られません。

「議員、委員、その他の職員」が刑法上の公務員に当たり、単に機械的、肉体的な業務に従事する者は含まれません。「議員」は国会議員や地方議会の議員、「委員」とは、国又は地方公共団体において任命、委嘱、選挙等により一定の事務を委任・嘱託される非常勤の者をいいます。「その他の職員」とは、議員、委員のほか、国又は地方公共団体の期間として公務に従事するすべての者をいいます。

刑法第7条にこのように定義されているほか、特別法では、その職務の性質を鑑みて、刑法やその他の罰則については公務員とみなす規定が設けられています。これを「みなし公務員規定」といいます。

公務員の身分による犯罪

身分犯

刑法第197条第1項は、「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。」と定めています。

この罪は「公務員」でなければ犯罪の主体とはなりません。これを身分犯といいます。もっとも、公務員の身分がない者であっても、収賄を持ちかけたり、実際の賄賂のやり取りを担当したりするなど、犯罪行為に加担すれば、共犯者となります(刑法第65条第1項)。

公務員による犯罪

公務員の身分が必要な犯罪としては、汚職の罪があります。公務員職権濫用罪(刑法第193条)、特別公務員職権濫用罪(刑法第194条)、特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条)、特別公務員職権濫用等致死傷罪(刑法第196条)、収賄、受託収賄および事前収賄(刑法第197条)、第三者供賄罪(刑法第197条の2)、加重収賄及び事後収賄罪(刑法第197条の3)、あっせん収賄罪(刑法第197条の4)、がこれにあたります。

この他、虚偽公文書作成罪(刑法第156条)は公務員が行うことが必要です。

刑法以外の特別法では、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(入札談合等関与行為防止法)」が「職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金に処する。」と定めています(同法第8条)。

公務員の場合の特別な手続き

公務員が刑事事件の被疑者・被告人となった場合、各法令により、一般市民の場合と異なる対応がとられることになります。

休職・失職

公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。

そして、裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。

懲戒処分

公務員が刑事事件になるような不正な行為を行うと、懲戒処分を科されることになります。懲戒処分には、戒告、減給、停職、免職があります(地方公務員法第29条第1項、国家公務員法第82条第1項)。懲戒事由としては「(国民)全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」(地方公務員法第29条第1項第3号、国家公務員法第82条第1項第3号)とされるでしょう。

なお、国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。

おわりに

以上のように、公務員の身分がある者については特別な犯罪が成立し、一般市民とは異なる手続きが取られるため、注意が必要です。

公務員が飲酒運転で人身事故を起こすとどうなるの? 公務員が交通犯罪をしてしまったらぜひご相談を

公務員が交通犯罪をしてしまったらぜひご相談を

普段は真面目な公務員の方でも、交通犯罪を行ってしまい、懲戒処分を受けてしまうことがあります。

起訴されて正式裁判となったら、罰金処分の可能性は低く、執行猶予でも禁錮以上の刑に処せられ、自動的に失職となることもあります。

人事院が示している「懲戒処分の指針について」では、以下のように規定されております。

「4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

(1) 飲酒運転

ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。

イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。

ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。

(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

(3) 飲酒運転以外の交通法規違反

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

(注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。」

飲酒運転

特に飲酒運転をすると重い処分となります。

酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することです。

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(道路交通法第65条・第117条の2第1項第1号)。

酒気帯び運転は、身体に保有するアルコールの程度が血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上で運転することです(道路交通法施行令第44条の3)。

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(道路交通法第65条・第117条の2の2第1項第3号)。

飲酒運転をして人身事故を起こしたら、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が成立します。

飲酒運転により、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、過失運転致死傷罪として7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)第5条)。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為をして人身事故を起こしたら、危険運転致死傷罪となります。

人を負傷させた者は15年以下の懲役となり、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります(自動車運転処罰法第2条第1号)。

人身事故を起こし、救護措置や警察への連絡をせずに逃げたら、更に轢き逃げとなり、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(道路交通法第117条第2項)。

過失運転致死傷罪

過失運転致傷罪の「自動車の運転上必要な注意」とは、運転者が自動車を運転する上で守るべき注意義務をいいます。

発生した事故から見て、どのような措置を取っていれば事故の発生を回避することができたかを、事故の具体的状況に即して検討します。

運転者に対してそのような措置を講じるべき義務を課すことが、可能で相当かどうかを検討して、義務を怠っていると評価できる場合に、犯罪が成立することになります。

まずは、運転者に過失があるかどうかが検討されることになります。

人身事故が起きても、過失がなければ、犯罪とはなりません。

運転者に過失がなく、被害者に大きな過失があれば、運転者は刑事処分を受けません。

例えば、横断歩道の無い車道に急に歩行者が走ってきて衝突してしまったとしたら、歩行者の過失が大きく、運転者は衝突を回避することができなかったことから、犯罪は成立しないことになります。

致死傷という結果だけでなく、過失の評価が重要となります。

過失が大きければ、それだけ刑事処分も重いものとなります。

しかし、飲酒をした上で自動車を運転したとなれば、それ自体正常な運転に影響を及ぼすものであり、過失と評価されたり、前方不注意や信号無視をしやすくなってしまいます。

公務員の方が交通犯罪をしてしまったら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

懲戒処分や失職の可能性がある状態で、どのような対応をすればいいかをご説明いたします。

早い対応が必要となりますので、ぜひお気軽にお早めにご連絡ください。

こちらの記事もご覧ください

https://koumuin-bengosi.com/%e5%85%ac%…

『京都新聞DIGITAL』にコメントが掲載されました

『京都新聞DIGITAL』にコメントが掲載されました

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部所属の山本弁護士(京都弁護士会所属)が「バイトテロ」について『京都新聞DIGITAL』の取材を受けました。

記事内ではバイトテロにより成立するおそれのある犯罪や、いかにバイトテロを防ぐかなどについてコメントしています。

山本弁護士によるコメントは『京都新聞DIGITAL』12月29日配信の『「悪評一瞬で広まる」京都発の有名ラーメンチェーンで「バイトテロ」 同業者は警戒「落城3秒の時代」』にて掲載されています。

山本弁護士が取材を受けた『京都新聞DIGITAL』の記事はこちらからご覧いただけます。

※プレミアムコンテンツ該当記事です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公務員犯罪事件の弁護実績が豊富な事務所です。

専門の弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院の官房審議官など、専門知識が豊富な弁護士が対応させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談・初回接見サービスを行っています。

公務員犯罪事件でお困りの公務員の方はぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

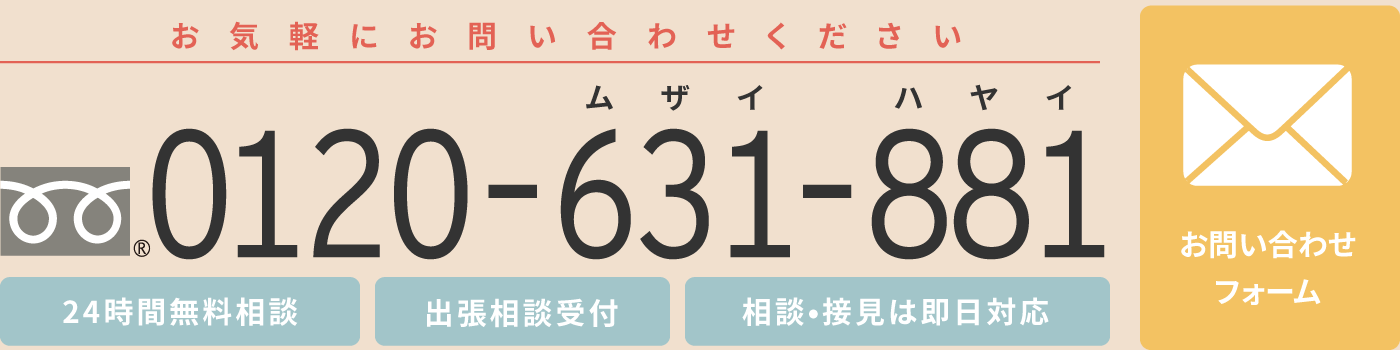

無料法律相談・初回接見サービスのご予約は

☎0120-631ー881

✉https://koumuin-bengosi.com/inquiry/

にて受け付けています。

公務員の懲戒免職処分-公務員が懲戒免職になるケースについて解説

公務員は全体の奉仕者であり、国民生活を守る立場にあります。このような公務員が違法・不当な行為をすることは、公務を妨げ、国民の信頼を裏切ることになります。このような場合、その公務員は懲戒処分を受け、場合によっては免職となります。

ここでは、公務員が懲戒免職となるケースについて解説します。

懲戒処分

公務員の懲戒処分は、国家公務員については、人事院が「懲戒処分の指針」を定めており、これに基づいて懲戒処分が行われます。

地方公務員の懲戒処分については、各地方公共団体が懲戒処分の指針や基準を定めており、これに基づいて懲戒処分が行われます。

国家公務員についての「懲戒処分の指針」では、懲戒処分の基本事項について以下のように定めています。

第1 基本事項

本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。

具体的な処分量定の決定に当たっては、

① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

⑤ 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。

懲戒処分の具体例

「懲戒処分の指針」の「第2 標準例」において、各非違行為の標準的な懲戒処分について定めています。

財産犯

窃盗や横領、詐欺(詐取)については免職や停職となります。公金や官物が対象の場合は、免職となります。

わいせつ行為

痴漢行為や盗撮行為については、国家公務員の「懲戒処分の指針」では、停職又は減給と定められています。しかし、地方公務員については、各地方公共団体の定める指針・基準では、免職まで含めている場合が多いです。

教職員の場合、その生徒を対象にわいせつ行為を行えば、免職となります。

交通違反

交通違反の中でも、飲酒運転は危険性の高い行為として、特に重い懲戒処分が下されます。また、事故後の措置義務違反も、被害者の保護や更なる事故の発生を防ぐためのものであり、これを怠ると重い処分を受けます。

国家公務員に関する「懲戒処分の指針」でも、

○酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。

○酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。

○飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。

○人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

○人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

と定められています。

飲酒運転や措置義務違反をすると、重い懲戒処分を下されます。

まとめ

このように、公務員の懲戒処分は、想像よりも重く定められています。

公務員の方で懲戒免職にならないか不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

公務員の懲戒処分と刑事事件―不起訴でも懲戒免職となる場合について解説

公務員に対する捜査ー公務員が警察や検察の取調べを受けることになったらご相談ください

公務員が犯罪を行ったことを疑われたら、警察や検察から取調べを受けることになります。

この取調べ対応が非常に重要になってきます。

警察や検察が公平で適正な取調べをするはずだと期待してはいけません。

きちんと説明したら理解して納得してもらえると期待してもいけません。

実際に犯罪をしていなくても強く疑ってきますし、実際に犯罪をしていたとしてもその悪質性を更に大きな内容に膨らませようとしてきます。

そのためには、脅したり、威圧したり、嘘を付いたり、騙したり、話を盛ったり、あらゆる方法でこちらに不利な方向に話を誘導します。

プロである警察官や検察官に対し、公務員とはいえ取調べに関して素人の一般人が一人で対抗しようとしてもかなうはずがありません。

精神的に追い詰められ、諦めさせられ、警察や検察の意に沿うストーリーに誘導され、供述調書に署名押印させられてしまいます。

その結果、逮捕されたり、より大きな刑罰を受けて、勤務先でもより大きな懲戒処分を受けることになります。

公務員という立場の重要性から、逮捕されたら実名報道される可能性が高いです。

起訴されて正式裁判になったら執行猶予が付いても禁固以上の刑事処分を受けることになり、公務員の立場は自動的に失職となります。

懲戒処分も含めて、人生に大きな悪影響が生じてしまいます。

そこで、取調べ対応が非常に重要になってきます。

刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼をされることをお勧めします。

違法・不当な取調べが行われていたら、黙秘したり、抗議したり、その他の方法で対抗していくことになります。

弁護士がきちんと対応したら、警察や検察も舐めてかかってくることをしなくなります。

取調べは無難に進み、こちらの言い分を反映した調書が作成されることになります。

状況次第では、弁護士が供述調書を作成して対抗していくこともあります。

刑事弁護は、示談活動だけが仕事ではありません。

この取調べ対応をきちんとできるかどうかで、刑事弁護に本当に力を入れている弁護士かどうかが判断されてきます。

示談活動は重要ですが、そこだけを強調し、取調べ対応を雑に扱ってはいけません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談活動はもちろん、警察や検察の取調べ対応についてもきちんと対応できる、刑事弁護に強い弁護士が多数所属しております。

公務員という立場にある人が刑事事件の容疑者として取調べを受けることになったら、より慎重な対応が必要になってきます。

公務員犯罪事件の弁護活動には、特殊で高度な知識と経験が求められ、どの弁護士に依頼するかによって、人生が大きく左右されることも多くあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに多数の公務員の方々の相談・依頼を受けてきた実績があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う刑事総合法律事務所で、北は北海道から南は福岡県まで広く事務所を置いて全国展開しております。

専門の弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院の官房審議官など、公務員犯罪事件に力強く対応することができる専門知識が豊富な弁護士が在籍しております。

創立以来、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで全分野の刑事弁護活動を多数行っており、公務員犯罪事件も数多く取り扱ってきました。

初回相談は無料ですので、ぜひお早めにお気軽にご連絡ください。

懇請丁寧にご対応させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、どんなに厳しい事件でも、依頼者の人生が好転して前向きになれるよう、全力でサポートいたします。

こちらの記事もご覧ください

公務員の犯罪

公務員と談合-公務員の入札談合への関与について解説

談合は昔から問題となってきました。特に、公共事業においては、本来談合を規制するべき立場であるはずの公務員が予定価格を教えるなどして談合に関与することもあります。本来公の入札等の公正を保持するべき公務員自らこのような談合に関与しては、入札等の公正を確保できず、行政への信頼を損ねることになります。ここでは、公務員が談合に関与した場合の刑事処分や懲戒処分について解説します。

入札談合等関与行為防止法

事業者が談合をすれば、刑法の談合罪(刑法第96条の6第2項。3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金又は併科)や独占禁止法の不当な取引制限禁止の違反(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項・第3条・第89条第1項第1号。5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)に該当します。

公務員が談合の唆しや情報提供など談合に関与した場合、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」(入札談合等関与行為防止法)により規制されます。。この法律は、「公正取引委員会による各省各庁の長等に対する入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置の要求、入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求、当該職員に係る懲戒事由の調査、関係行政機関の連携協力等入札談合等関与行為を排除し、及び防止するための措置について定めるとともに、職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定め」ています(同法第1条)。

「職員」(同法第2条第5項。国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人(同法第2条第2項に定められており、国や地方公共団体が持ち分の多数を有して実質支配している法人)の役員若しくは職員)が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処されます(同法第8条)。

懲戒処分

懲戒処分の内容

公務員が談合等に関与した場合、重い懲戒処分を下されます。国家公務員に関する、人事院の「懲戒処分の指針について」によれば、「第2 標準例 1 一般服務関係 (11)入札談合等に関与する行為」において「国が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職又は停職とする。」と定められています。

懲戒事由の調査

公務員の入札談合等の関与に対しては、厳しい調査が行われます。

公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為を排除するために必要な入札及び契約に関する事務に係る改善措置を講ずべきことを求めることができます(入札談合等関与行為防止法第3条第1項)。この求めがあったときは、各省各庁の長等は、当該入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければなりません(同法第5条第1項本文)。当該求めを受けた各省各庁の長、地方公共団体の長、行政執行法人の長又は特定地方独立行政法人の理事長が、当該職員の任命権を有しない場合(当該職員の任命権を委任した場合を含む。)は、当該職員の任命権を有する者(当該職員の任命権の委任を受けた者を含む。)である任命権者に対し、この求めがあった旨を通知し(同法第5条第1項ただし書き)、この通知を受けた任命権者は、当該入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければなりません(同法第5条第2項)。そして、各省各庁の長等又は任命権者は、この調査の結果を公表しなければなりません(同法第5条第4項)。入札談合等関与行為をすれば、所属する組織に知られて懲戒処分になるうえ、公表されてしまいます。

まとめ

このように、公務員が入札談合に関与すると、刑事、懲戒処分とも重い処分を科されます。

公務員の方で入札談合に関与してしまいお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧下さい

官製談合

公務員の未成年に対する性犯罪ー公務員が未成年者と性交等をした場合の犯罪について解説

公務員が未成年者と性交等をして逮捕されたとの報道が珍しくありません。

地位の重大性から、実名報道されることも多いです。

以下、未成年者に対する性交等に関連する犯罪を解説いたします。

「不同意性交等罪」

不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交等をした者は、不同意性交等罪が成立します(刑法第177条第1項)。

5年以上の有期懲役刑に処される重い犯罪です。

性交等は、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。

不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由は、以下のものをいいます(刑法176条第1項)。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します(刑法第117条第2項)。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせることとして、医療行為や宗教行為等だと騙して性交等をするケースが想定されます。

16歳未満の者に対し、性交等をした者は、不同意性交等罪が成立します(刑法第177条第3項)。

相手の同意があっても有効とはならず、犯罪が成立します。

相手の年齢が16歳未満であったことを知らなかったら、犯罪は成立しません。

「監護者性交等罪」

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、5年以上の有期懲役刑となります(刑法第179条第2項)。

自分の子供や同棲相手の連れ子等が対象となります。

「淫行条例違反・児童買春」

16歳以上18歳未満の青少年に対して性交等をしたら、各地方公共団体が定めている青少年健全育成条例に違反し、いわゆる淫行条例違反として犯罪が成立することになります。

対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該16歳以上18歳未満の児童に対し、性交等をしたら、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に違反し、児童買春罪が成立します(同法第2条第2項・第4条)。

「十六歳未満の者に対する面会要求等罪」

性交等をする前段階として、十六歳未満の者に対する面会要求等罪が成立する可能性があります。

わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第182条第1項)。

一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。

二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。

三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

特にインターネット・SNS等で問題となる犯罪です。

よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、実際に性交等をしていなくても、2年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金に処されます(刑法第182条第2項)。

未成年者への性交等は重い犯罪です。

公務員としての地位を失い、逮捕されて実名報道され、実刑で刑務所に長期間入ることになるかもしれません。

早めの対応が必要となりますので、ぜひお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

初回相談は無料となっております。

逮捕されたら、有料の初回接見をご家族等がご依頼することができ、当事務所の弁護士が迅速に対応させていただきます。

こちらの記事もご覧ください

公務員の性犯罪と面会要求―公務員の十六歳未満の者に対する面会要求等罪について解説

公務員が起こす性犯罪

学校の教師が生徒に対し性交等をしたり盗撮をするといった性犯罪が発覚し、問題となっています。国公立学校の場合、教師は公務員ですので、公務員としての懲戒処分を受けます。

ここでは、公務員の性犯罪について解説します。

性犯罪

公務員に問題となる性犯罪としては、以下のものがみられます。

公務員の地位を利用した性犯罪

公務員や学校の教師の地位を利用した犯罪としては、不同意わいせつ罪(刑法第176条)や不同意性交等罪(刑法第177条)が問題となります

公務員としての立場や、教師が生徒に対して行う場合、相手は逆らうとどのような不利益を受けるかと委縮して不同意を示せなくなると考えられます。これは「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」(刑法第176条第1項第8号)に当たる可能性があります。

日常的な性犯罪

公務員に限りませんが、日常生活で起こし得る性犯罪としては、痴漢や盗撮があります。

痴漢は各都道府県の迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪に当たります。胸や性器を触るなど悪質な場合は不同意わいせつ罪となります。

盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反や性的姿態等撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条)となります。被害者が18歳未満の児童の場合、児童ポルノ製造罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条第5項)にも該当します。

性犯罪関係の懲戒処分

公務員が性犯罪やわいせつ行為をすると、非違行為をしたとして、重い懲戒処分を受けることになります。

国家公務員の懲戒に関する、人事院の「懲戒処分の指針について」によると、「3 公務外非行関係」において、「(12)淫行」では、18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した職員は、免職又は停職とする、と定めています。また、「(13)痴漢行為」「(14)盗撮行為」も停職又は減給という比較的重い処分となっています。

また、地方公務員については、各地方公共団体の機関が懲戒処分の指針を定めています。

自身の職務に関し、その職務上の立場を悪用した非違行為ほど、厳しい処分がされます。

例えば、「さいたま市教職員の懲戒処分の指針」の「5 児童生徒に対する非違行為関係」では、「(2)児童生徒性暴力等」「ア 職務上関係のある、あるいは関係のあった児童生徒に対して性交等をした、あるいはさせた教職員は、免職とする。(児童生徒から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒に性交等をした場合及び児童生徒の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)」「イ 職務上関係のある、あるいは関係のあった児童生徒に対してわいせつな行為をした、あるいはさせた教職員は、免職とする。」などと定められています。

公務員の身分に関する手続き

上記のように、性犯罪やわいせつな行為に対しては重い懲戒処分が下されます。

公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。

国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。そのため、起訴されたり判決が出る前に懲戒手続がすすめられ、懲戒処分が下されることがあります。例えば、逮捕勾留中に教育委員会の委員が拘束下にいる教師と接見して事情聴取し、非違行為があったと認められれば、懲戒処分を下します。

裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第76条・第38条第1号)。地方公務員の場合は、「条例に特別の定めがある場合」には失職とならないとすることができます。しかし、通勤中の交通事故や執行猶予付きの禁錮にとどまる場合にのみ失職させないことができるという場合が多いです。性犯罪の場合、懲役刑が多いですし、上記のように事案によっては免職となるほど重いとみなされている類型であるため、原則通り失職することになるでしょう。

こちらの記事もご覧ください。

公務員と性犯罪

まとめ

このように、公務員の性犯罪は重い処分が下されることになります。性犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

公務員と痴漢ー公務員が痴漢をしてしまった場合に成立する犯罪について解説

公務員の方で、痴漢事件を起こしてしまい、当事務所に相談・依頼されるケースが少なくありません。

日頃のストレスから、常習的に電車内等で行ってしまっている方もいます。

アルコールで酔ってしまい、女性に痴漢をしてしまうこともあります。

迷惑防止条例違反

いわゆる痴漢としては、各地方公共団体で作成されている条例の迷惑行為防止条例違反が問題になりやすいです。

服の上からでもお尻を触ったりするときに問題となります。

例えば、北海道迷惑行為防止条例では、以下のように規定されております。

「(卑わいな行為の禁止)

第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。

ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

(罰則)

第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

不同意わいせつ罪

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪(刑法第176条第1項)が成立します。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

いわゆる痴漢としての不同意わいせつ罪は、服の上からでも胸や女性器等を触った場合に問題となります。

6月以上10年以下の懲役刑に処されることになり、罰金刑はありません。

痴漢事件を起こしたら

痴漢をしてしまったら、現行犯であればその場で逮捕、もしくは後に自宅や職場に警察官が来て令状逮捕されることがあります。

逮捕・勾留により、長期間身体拘束される可能性があります。

公務員という立場を重視され、一般の人では実名報道されないとしても、公務員として実名報道されてしまうことも少なくありません。

起訴されて刑事裁判を受けることになり、懲役刑の刑事処分となったら、執行猶予が付いたとしても自動失職となってしまいます。

不同意わいせつ罪では罰金刑がないため、基本的に起訴されて正式裁判となります。

迷惑行為防止条例違反で略式罰金処分となったとしても、勤務先から懲戒処分を受けることになります。

人事院が公表している「懲戒処分の指針について」では、「公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。」と規定されております。

地方公共団体の場合さらに厳しい基準が設けられており、免職となることも多々あります。

痴漢事件を起こしてしまった公務員の方は、ぜひ早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談してください。

初回面談は無料です。

逮捕された場合は、有料の初回接見サービスがありますので、ご依頼いただけたらなるべく早く対応させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員の痴漢事件をこれまでに多数扱ってきました。

経験と実績が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

公務員と薬物-公務員が薬物事件を起こしてしまった場合の流れについて解説

覚せい剤、コカイン、大麻などの違法薬物については、使ったり、所持したりすることが法律で禁止されています。一般の人でも、このような違法薬物の所持、使用で検挙されて有罪となった場合、当然ながら刑罰を受け、場合によっては職場を解雇されたり、事件が実名報道されてしまうかもしれません。

では、公務員が薬物事件を起こした場合に、一般の人と違うところや一般の人よりも気をつけるべきことはあるのでしょうか?

以下、公務員が薬物事件を起こしてしまった場合の流れや対処について説明します。

事案

国家公務員Aさんは、普段は真面目に仕事をしているものの、数年前に悪い友達から誘われたのをきっかけに、覚醒剤を使用するようになっていた。だいたい、1カ月に2回くらいの頻度で、覚醒剤をあぶって吸引する方法で使用していた。

ある日、Aさんは、覚醒剤を使っていた仲間の一人が逮捕されたことを知った。その仲間の一人が自分のことを警察で話すかどうかは分からないが、絶対に話さない保証はないとAさんは思った。また、その仲間の携帯電話に、覚醒剤に関するAさんとのLINEメッセージが残っていることは明らかだった。

ある日、自分も捕まるのではないか、と心配になったAさんは、今後の対応について相談をするため、法律事務所を訪れた。

(上記はフィクションであり、弊所を含めた特定の法律事務所や、特定の人物、団体等とは一切関係ありません。)

関連法令

第四十一条の二 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

3 公務外非行関係

(10) 麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員は、免職とする。

(欠格による失職)

第七十六条 職員が第三十八条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する。

(欠格条項)

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(降任、免職、休職等)

第二十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、

4 職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(欠格条項)

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

まず、覚醒剤を自分が使うために所持していた、譲受をした、と言う場合、多くは執行猶予付きの懲役刑となります。つまり、覚醒剤を所持、譲受をしただけでは、基本的に直ちに刑務所に行くことはありません。また、起訴された後は、保釈と言って、保釈保証金を用意できれば起訴後比較的早い段階で留置場から出ることもできるでしょう。

しかし、懲戒処分の指針によれば、薬物の所持等は免職になります。法定刑には懲役しかないので、裁判で有罪となれば国家公務員でも地方公務員でも当然失職となります。

これに加えて、一般人ならば、薬物の単純所持や譲受だけでは報道などをされる可能性が低いですが、公務員であれば、報道がされてしまう可能性が非常に高くなります。

対処法

一般の方でも、刑事裁判にかけられて有罪となってしまえば、仕事をクビになることは多いかもしれません。今回のようなケースだと、公務員の方に特有のリスクとしては、むしろ報道なのかもしれません。裁判の場でも、「公務員という法を特に遵守すべき立場にあったのにもかかわらず、犯罪行為をしたことは厳しい非難に値する」などと言われてしまい、一般の人よりも量刑が重くなる可能性がありますが、余程所持量が多くない限り、本来執行猶予となるものが実刑とまでなってしまう可能性は高くありません。

実名報道を防ぐという意味では、逮捕・勾留されてしまう前に退職する等の方法のほか、弁護士の方から実名報道を防ぐよう捜査機関等に働きかけるというのが考えられます。個別の事案によってその他に有効な方法があるかも知れませんので、一度弁護士に相談をすることをお勧めします。

もちろん、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談・ご依頼いただければ、身柄解放、裁判対応などについても、十分な質と量をご提供することができます。

刑事事件、薬物事件を起こしてしまってお悩みの公務員の方や、そのご家族の方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

公務員の懲戒処分の流れー公務員が罪を犯した場合の懲戒処分の内容や手続きの流れについて解説

« Older Entries