地方公務員の懲戒手続のフロー

懲戒処分の種類

地方公務員法に定められた懲戒処分は戒告・減給・停職・免職の4種類です(地方公務員法第29条第1項)

処分の軽重は戒告が最も軽く、免職が最も重いと位置付けられます。

免職以外では公務員としての身分は失いませんが、人事記録に処分歴が残り、昇進・昇給や手当支給に影響します。

また、公務員としての身分は失わない場合でも、処分を受けると最終的に依願退職をするのが一般的になっています。

各処分の概要は以下の通りです。

戒告(かいこく) – 文書または口頭での厳重注意による譴責処分です。

服務規律違反の責任を確認し、将来を戒めることを目的としています。

身分は保たれますが処分歴が記録され、以後の人事にマイナス要素となります。

比較的軽微な非違行為(遅刻の繰り返しなど)に適用され、本人に深い反省を促す措置です。

減給 – 一定期間、給与の一部を減額して支給する処分です。

地方公務員の場合、その期間と減額率は各自治体の条例で定められます。

例えば大阪市では「1日以上6か月以下の期間において、1か月につき給与月額等の合計額の10分の1以下を減額する」と規定されています。

身分は維持されますが減給期間中は給与がカットされ、経済的制裁となります。

減給処分は職務怠慢や軽度の服務規程違反など、戒告より重いが停職ほどではない非違行為に適用される傾向があります。

停職 – 一定期間、職務を停止し職務に従事させない処分です。

停職期間中は一切の給与が支給されません。

国家公務員では1日以上1年以下の範囲ですが、地方公務員も条例で期間を定め、多くの自治体では1日以上6か月以下(自治体によっては最長1年)とされています。

停職中も公務員身分自体は保有しますが、職場から排除されるため、重大な服務規律違反に対する重い制裁です。

免職 – 公務員の身分を剥奪する処分で、懲戒処分中最も重いものです

懲戒免職となった職員は即時に失職し、公務員としての地位を失います。

通常、公金の横領・窃盗、重大な犯罪行為など著しく背信的・反社会的な非違行為に対して適用されます。

懲戒免職の場合、退職金は支給されないか大幅減額となるのが通例です。

社会的信用も失墜し、その後の公務員再就職は原則不可能になるなど、本人への影響は極めて深刻です。

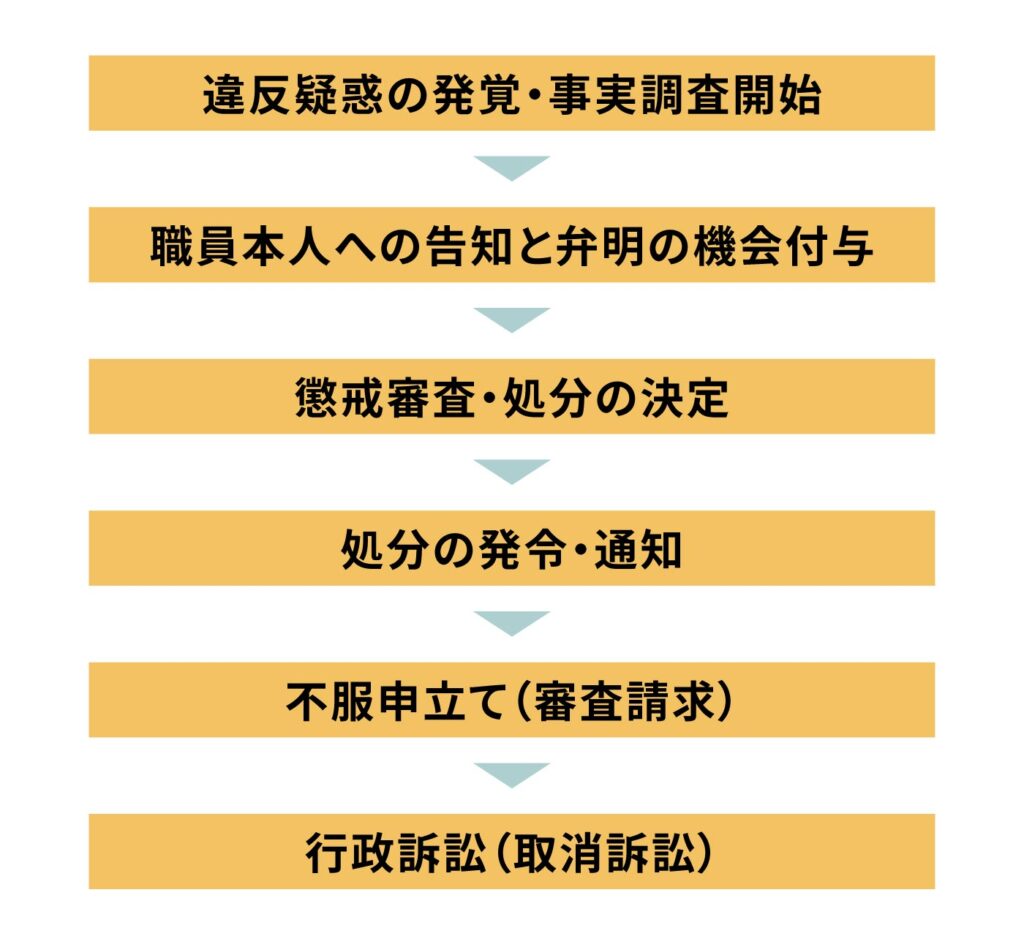

懲戒手続の流れ

地方公務員に対する懲戒処分は、不正行為の発覚から処分決定まで一定の手順を踏む必要があります。

適正な手続きを経ない処分は違法となりうるため、公平性・慎重さが求められます。

典型的な手続の流れを以下に示します。

違反疑惑の発覚・事実調査開始

職場内で職員の非違行為(服務規程違反等)が発覚または通報されると、まず所属部署などで内部調査が開始されます。

担当上司や人事主管課(コンプライアンス担当部署)が中心となり、関係者ヒアリングや証拠収集など事実関係の確認を行います。

必要に応じて職員から事情を聴取し、書面による報告書が作成され、人事・服務監察担当部署へ報告されます。

職員本人への告知と弁明の機会付与

懲戒処分を検討する場合、当該職員に対して問題とされる事実関係の内容を事前に知らせ、弁明の機会を与えることが求められます。

具体的には、人事主管課から職員本人に「○月○日に○○という行為が確認された。これについて○日までに書面等で説明してください」と通知し、一定期間内に意見陳述(弁明書提出や聞き取り)の場を設けます。

地方公務員法自体は懲戒処分前の聴聞を明文規定していませんが、各自治体の条例や運用で弁明の機会付与が明文化されています。

例えば市の条例では「懲戒処分にしようとする場合は、事由となる事実を告げて期日を定め弁明の機会を与えなければならない」と規定されています 。

もし十分な聴取や弁明の機会なく処分を行えば、「手続的相当性」を欠いて違法と判断され、後に処分取消しとなる可能性があります。

そのため、この段階で職員は自らの主張や情状を積極的に述べることが重要です。

懲戒審査・処分の決定

調査結果と本人弁明内容を踏まえ、人事主管部門は処分の必要性や種類について検討します。

多くの自治体では、公正を期すため庁内に「懲戒審査委員会」等の合議体(担当部長級や法務担当者などで構成)を設置し、案件を諮問します。

この委員会で違反の事実認定と処分量定(どの懲戒処分が相当か)について審議され、任命権者(首長など)への答申が行われます。

委員会の審議を経て、最終的に任命権者(都道府県知事、市町村長、教育委員会など)が処分を決定します。

処分が決まると速やかに内部手続き(辞令の起案など)がとられ、正式な発令に移ります。

処分決定までに要する期間は事案の内容によりますが、調査開始から処分決定通知まで平均して数週間~数ヶ月程度が一般的です。

処分の発令・通知

懲戒処分が決まると、人事担当部署から処分通知書が本人に交付されます。

通知書は書面交付が必須であり、処分の種類・理由を明記するとともに、不服申立て先と申立て期間を記載することが法律で義務付けられています。

具体的には「あなたを○月○日付で○○処分(戒告・減給・停職・免職)とした」旨と、その理由となる事実関係、さらに「不服がある場合は○○委員会に〇日以内に審査請求できる」旨が説明書に記載されます。

なお、処分内容が重い場合や社会に影響がある場合、自治体は記者発表等で処分を公表することもあります(氏名を伏せた上で「職員を停職3か月処分」等と公表するガイドラインを設けている自治体もあります。

以上が処分確定までの基本フローですが、処分後には不服申立て(争訟)の手続きがあります。

懲戒処分を受けた職員には法定の救済制度として行政不服審査(審査請求)が認められており、さらに必要なら裁判で争う道も開かれています。

不服申立て(審査請求)

処分を受けた職員は、それが不当・不服であると考える場合、各自治体の人事委員会または公平委員会に対して審査請求を行えます(地方公務員法49条の2第1項)。

人事委員会は主に都道府県や政令市などに設置される第三者機関で、公平委員会はそれ以外の市町村に設置される類似機関です(※詳細は後述)。

審査請求の提出期限は処分を知った日の翌日から起算して3ヶ月以内と定められています。

人事委員会・公平委員会での審理:

審査請求が提出されると、人事委員会(または公平委員会)が処分の適法性・妥当性について審理を行います。

委員会は地方公務員法に基づき強い独立性が保障された機関で、委員(通常3名)は法律に精通した有識者等からなります。

審理では、処分を下した側(任命権者)から処分理由や証拠の提示を求め、申立人(職員)から意見陳述や追加証拠の提出を受け付けます。

必要に応じて口頭審問(本人や証人への聞き取り)が実施される場合もあります。

こうした公平な手続きを経たうえで、委員会は最終判断となる「裁決」を行います。

裁決では当該処分について

- 処分取消し

- 処分の変更(修正)

- 請求棄却(処分維持)

のいずれかの結論を下し、必要に応じて職員の地位回復や未払給与の支払い等を命じます。

裁決結果は書面で当事者双方に送達され、その送達をもって効力が発生します。

実務上、審査請求の裁決が出るまでの期間は事案の難易度によりますが、半年から1年程度が一応の目安とされています。

行政訴訟(取消訴訟)

人事委員会等の裁決に職員または任命権者が不服な場合、裁判所に処分の取消訴訟を提起することが可能です。地方公務員法の審査請求は紛争処理の前置手続きと位置付けられており、まず委員会の裁決を経る必要がありますが、それでも解決しない場合は最終的に司法の場で争う権利が保障されています。訴訟では処分の適法性(地方公務員法29条に定める懲戒事由該当性や処分の比例原則・手続適正など)が改めて審査されます。裁判所が処分取消しの判決を出せば処分は無効となり、職員は原職復帰や給与の遡及支給などの救済を受けます。

以上が地方公務員の懲戒処分に至る一連の手続きフローです。

この過程では職員の弁明権や救済申立権が保障されており、手続の公正さが確保されています。

懲戒処分に対する弁護活動

懲戒手続において、当該職員は自身の権利や利益を守るために様々な防御手段を取ることができます。

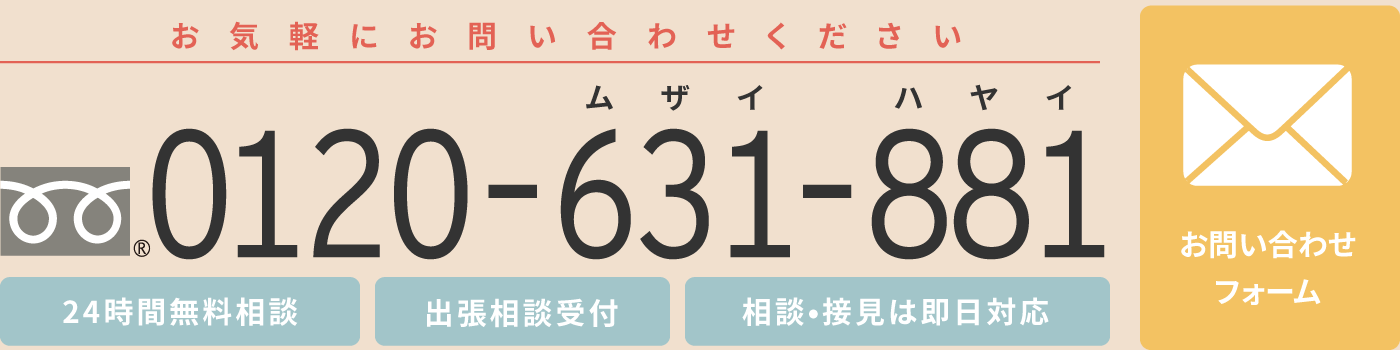

処分内容次第では、公務員の身分を失い、さらには退職金も一切支払われないということにもなりかねませんから、弁護士に相談、依頼することを考えてみても良いでしょう。

さらに処分後の行政不服審査制度(前述の審査請求)も職員の救済手段として機能しています。その具体的内容を以下にまとめます。

具体的な弁護士の役割として、懲戒処分案件では法律の専門知識が関わるため、職員側が弁護士を代理人として依頼するケースが見られます。

弁護士は懲戒手続の各段階で職員をサポートします。

例えば弁明の機会において、事実関係の主張や有利な情状を的確に述べられるよう事前に職員と戦略を練り、弁明書の作成を支援します。

懲戒処分に精通した弁護士であれば、どのような主張をすれば処分の軽減・回避につながるか的確にアドバイスできるため、職員の不安軽減にもなります。

また審査請求の段階では、弁護士が代理人として委員会に出頭し、処分の違法性を主張したり証拠書類を提出したりすることも可能です。

実際、人事委員会の審理では申立人側・処分庁側とも弁護士を付けて法廷さながらの攻防が行われる例もあります。

さらに最終的に裁判となれば、弁護士の助力は不可欠です。

訴訟では懲戒処分取消しを求める行政訴訟を提起することになりますが、その書面作成・法廷での主張立証は法律専門家である弁護士が担います。

このように、弁護士は職員の権利擁護の代理人として懲戒手続全般で重要な役割を果たしています。

以上、地方公務員の懲戒手続きについて、その種類・手続の流れ・職員側の防御策などを詳細に解説しました。

懲戒処分は公務員の身分に大きな影響を与える重大な行為であるため、処分権者・対象職員双方に厳格な手続的配慮が求められます。

適切な手続きを踏まえたうえで、公正妥当な処分が下されることが、公務組織の規律維持と職員の権利保障の両立に不可欠です。

特に、筆者がニュースなどを観測しているところでは、刑事罰にならないような案件でも懲戒免職になるなど、処分が重い方向に振れていると感じます。

念のためでも、弁護士に相談することをお勧めします。