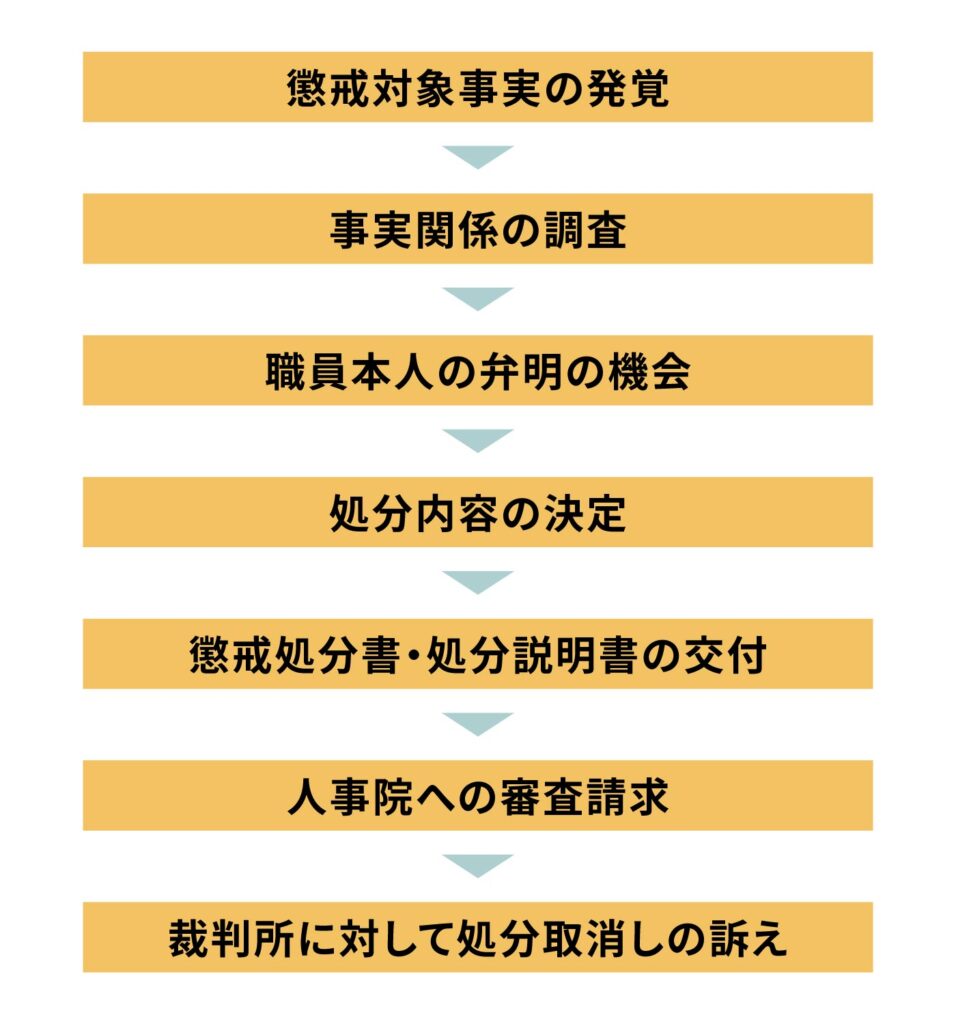

国家公務員の懲戒手続のフロー

国家公務員の懲戒処分

国家公務員に対する懲戒処分は、職員の義務違反について、任命権者が公務員関係における秩序を維持する目的をもって職員に科する処分です。

国家公務員が次の各事由のいずれかに該当する場合には、当該国家公務員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができます。

- 国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合

- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

- 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

免職は、国家公務員としての身分を失わせることになります。

国家公務員の身分をはく奪し、国家公務員関係から排除することになります。

停職は、1日以上1年以下の期間、国家公務員としての身分はそのままですが、職務に従事させないことになります。停職者は、停職の期間中給与を受けることができません。

減給は、1年以下の期間、その発令の日における俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとされます。

戒告は、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとされます。

懲戒処分を受けると期末・勤勉手当や昇任などにも影響することになります。

国家公務員の懲戒処分の手続

懲戒処分は、任命権者が、これを行うことになります。

この任命権者とは、各省大臣等をいいます。

人事院は、国家公務員法に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができます。

懲戒対象事実が発覚すると、事実関係の調査を開始します。

関係者への聞き取りや証拠収集等を行い、違反の有無と内容を確認します。

当該職員から事情を聴取します。当該職員本人に対し、問題となる行為や違反について説明・弁明する機会が与えられます。

その後、調査結果をまとめた報告書を作成し、審査します。

調査結果と本人の弁明内容を総合考慮し、処分の要否と処分量定を決定します。

懲戒処分は、職員に懲戒処分書を交付して行わなければなりません。

懲戒処分の効力は、職員に懲戒処分書を交付したときに発生します。

職員に対し、その意に反して、懲戒処分を行おうとするときは、当該処分を行う者は、当該職員に対し、当該処分の際、当該処分の事由を記載した処分説明書を交付しなければならず、職員から交付を請求することもできます。

説明書には、当該処分につき、人事院に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければなりません。

「処分の理由」の欄には、処分の理由を、具体的かつ詳細に、事実を挙げて(いつ、どこで、どのようにして、何をしたというように)記入することとされております。

懲戒処分は、国民への説明責任を果たす観点から、原則として任命権者によって公表されます。

刑事事件として手続きが進められている場合でも、起訴不起訴や刑事裁判の結論を待たずに懲戒処分の手続きが進められることがあります。

起訴された職員は休職扱いとされます。

執行猶予が付いたとしても拘禁刑以上の刑が確定した場合は、懲戒処分とは別に法律により当然失職となります。

懲戒処分に対する不服申立ては、人事院に対して審査請求をすることになります。

審査請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して3か月以内にしなければならず、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができません。

審査請求を受理したときは、人事院又はその定める機関は、直ちにその事案を調査しなければなりません。処分を受けた職員から請求があったときは、口頭審理を行わなければなりません。

口頭審理は、その職員から請求があったときは、公開して行わなければなりません。

処分を受けた職員は、すべての口頭審理に出席し、自己の代理人として弁護人を選任し、陳述を行い、証人を出席せしめ、並びに書類、記録その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができます。

調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければなりません。

調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、人事院は、その処分を取り消し、職員としての権利を回復するために必要で、且つ、適切な処置をなし、及びその職員がその処分によって受けた不当な処置を是正しなければなりません。

人事院は、職員がその処分によって失った俸給の弁済を受けるように指示しなければなりません。

人事院の審査結果に納得できない場合、職員は裁判所に対して処分取消しの訴えを提起できます。

人事院に対して審査請求をすることができる処分の取消しの訴えは、審査請求に対する人事院の裁決を経た後でなければ、提起することができません。

取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したとき、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができません。

国家公務員の懲戒処分の基準

国家公務員の懲戒については、公正でなければなりません。

行政処分取消請求事件・昭和四七年(行ツ)第六三号・同五二年一二月二〇日最高裁第三小法廷判決では、以下のように示されています。

「ところで、国家公務員につき懲戒事由がある場合において、懲戒権者が懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶべきかは、その判断が、懲戒事由に該当すると認められる行為の性質、態様等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、広範な事情を総合してされるべきものである以上、平素から庁内の事情に通暁し、部下職員の指揮監督の衝にあたる懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきであり、懲戒権者が右の裁量権を行使してした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。

したがつて、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである」。

懲戒の根本基準の実施につき必要な事項は、国家公務員法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定めることになります。

「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)」が定められています。

https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html

本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものです。

具体的な処分量定の決定に当たっては、

- 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

- 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

- 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

- 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

- 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする、とされております。

懲戒処分に対する弁護活動

懲戒処分が判断される前に、しっかりと弁明をしなければなりません。

問題となる行為が無かったのであれば、その旨をしっかり主張しなければなりません。

懲戒対象行為があったとしても、その悪質性等について過剰に不利に考慮されないよう、きちんと言い分を述べる必要があります。

被害者がいるのであれば、誠意を持って謝罪や被害弁償等をして、被害回復に努めたことを主張することになります。

こちらに不当に不利な方向で手続きが進まないように、弁護士を付けて毅然と対応することが有効になります。

懲戒処分を受けた地方公務員には、処分に不服がある場合に争う手段が用意されています。

人事院への審査請求と裁判所への訴訟提起の二段階があり、その過程で弁護士が代理人として関与することも可能です。