【事例(フィクション)】

市職員として勤務する公務員のAさんは、自動車を運転中に、目前まで歩行者に気付かず衝突してしまい、歩行者に怪我を負わせてしまいました。

逮捕はされませんでしたが、Aさんは過失運転致傷の容疑で在宅捜査中です。

Aさんに前科前歴はありません。

【過失運転致傷罪とは】

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」第5条では、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。」とされています。

起こしてしまった交通事故により、被害者が死亡ではなく傷害を負う結果となった場合は、過失運転致傷罪となります。

過失運転致傷罪で起訴され有罪判決となった場合、過失態様、被害者が負った傷害の程度、前科前歴の有無等により刑の重さが決まり、罰金刑(不注意で人身事故を起こしてしまったことに争いがない場合は略式罰金)か禁錮刑(執行猶予が付く可能性は大いにあり)となることが多いです。

【弁護活動】

以下では、人身事故のそれぞれの弁護活動について説明します。

①取り調べへの対応

Aさんは逮捕はされなかったとはいえ、在宅捜査という形で今後警察官、検察官の取調べを受けていくことになります。

過失態様等、事故に関することを詳細に聴取されることになり、最終的な刑事処分への影響もあるので、取調べ対応について弁護士が継続的にアドバイスをすることが大切です。

②被害者との示談

任意保険に入っていていて保険金で賠償をする場合、保険会社の担当者が示談交渉をすることとなりますが、多くの場合は専ら賠償金額に関する示談交渉となるうえ、保険会社の規定に基づいた金額になりますので、被害者の方が刑事処分を求めるか否かという話や保険金では賄えない損害の賠償にまで踏み込んだお話については、弁護士に委任することをおすすめします。

賠償は保険会社に任せることになるとしても、弁護士から被害者の方へ謝罪と賠償に関するお話をさせていただき、保険による賠償金とは別で謝罪金・見舞金のお支払いを申出るなど丁寧に対応をすることで、被害者の方からお許しをいただければ、刑事処分が軽減されることがあります。

被害者の方が重傷でなければ、被害者対応次第で不起訴となることもあり得ます。

③過失を争う

Aさんには何ら不注意がなく、相手が全く予想もしない形で車道に出てきた場合、Aさんには過失がないということになります。周囲の防犯カメラの映像などの客観証拠のほか、被害者の病気や普段の行動についての関係者の供述、何よりAさんの運転についての供述が重要となります。①で述べた取り調べへの対応において、Aさん自身に過失があると受け取られるような不用意な供述をしないことが大切です。

④軽い処罰を目指す

犯罪が成立するとして起訴されてしまうとしても、なるべく軽い処罰にとどめることを目指す必要があります。とくに公務員のAさんの場合、後述のように失職や懲戒処分が問題となるため、罰金刑などの軽い刑罰にとどめることが重要になります。

【刑罰以外の処分等】

公務員の方は、起訴されると、休職をさせられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。

そして起訴され、有罪判決で禁錮以上の刑となれば、執行猶予が付いたとしても、失職することになります(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第76条・第38条第1号)。

事例の場合、過失が重く、傷害も甚大で、示談不成立の場合、禁錮刑や懲役刑の有罪判決を下される可能性があり、そのような場合失職となります。

ただし、Aさんは市役所の職員で地方公務員であり、地方公務員の場合は、条例により当然に失職とならないようにすることができます(地方公務員法第28条第4項)。自治体により要件が異なりますが、通勤中の交通事故や執行猶予付きの禁錮にとどまるなどの場合が多いです。条例の定める要件に該当すれば、失職せずに済む可能性があります。

また、公務員の方が犯罪にあたる行為をすると、刑事罰とは別に懲戒処分を受けることにもなります。

懲戒処分は、重い順に、免職、停職、減給、戒告と種類があります。

飲酒運転や交通事故を起こしたときの措置義務を果たしていなかった場合、処分が重くなります。それ以外の交通事故では、被害の程度、過失の程度、示談の有無などを踏まえて処分がなされます。

公務員のかかわる性犯罪についてはこちらの記事もご覧ください

【おわりに】

人身事故は、場合によっては刑罰だけでなく失職する可能性もあります。

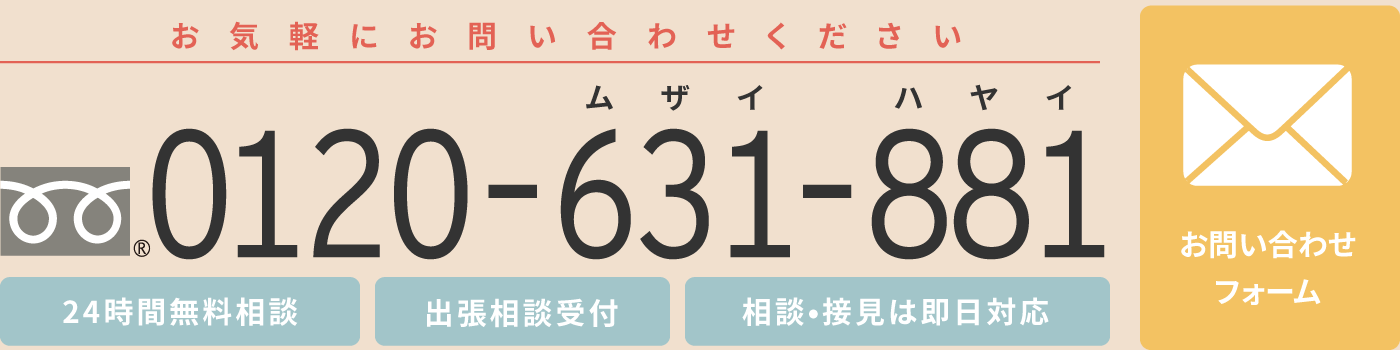

こういったリスクを回避・軽減するためには、弁護士による適切なアドバイスや活動が必要です。

できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。