Archive for the ‘懲戒処分等’ Category

市議会議員が児童に対してわいせつ行為を行った事件-議員が起訴された場合について解説

【事例】

AはB市の市議会議員を勤める一方で、地域の児童の教育のために、自費で図書館を運営していた。

Aは同図書館を利用していた13歳未満の児童に対して、抱きついたり頬にキスをするなどのわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ(現不同意わいせつ)の疑いで逮捕・勾留され、その後起訴された。

公判では、Aは自分から児童に抱き着いたりキスはしていないなどと述べて否認している。

AはなおもB市市議会議員の地位にある。

【市議会議員が起訴されたらどうなるのか】

事例の基となった事件では、Aは逮捕・勾留され起訴された後も議員の職にあります。

起訴された場合、公務員だと強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。

そして、裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。

国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。重大な事件では判決が出る前に懲戒手続がすすめられ、懲戒処分が下されることがあります。

一方で、国会議員や地方議会議員は、これら国家公務員法や地方公務員法は適用されないとされています。議員は国民・市民の代表ですので、強く身分を保障する必要があり、一般の職員とは異なる扱いをされています。そのため、起訴されたからといって休職とはなりません。もっとも、その議員が勾留されたまま起訴されると、結局その議員は議会に出席できなくなります。

【懲戒処分の有無】

懲戒処分についても、議員は独立した存在であるため、これに対する懲戒は各議会の権限とされています。ですので、一般の国家公務員や地方公務員のような懲戒処分は受けません。それぞれの議会において辞職勧告決議などにより議員自らの身を処することを求められます。議会としての処分は、公務員のような一般的な指針ではなくそれぞれの議会で判断されます。国会議員、地方議会議員とも、議員の身分は強く保障されており、除名処分といった議員の地位を剥奪するような重い処分は、他の議員の多数の同意が必要となります。国会議員の場合は出席議員の3分の2以上の多数による同意が必要になります(国会法122条4号・憲法58条2項)。地方議会議員の場合は、議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意が必要となります(地方自治法135条1項4号・3項。)。死亡事故や飲酒運転、わいせつ事件など重大な違反がされた状況でない限り行われないでしょう。

なお、事例の基となった事件では、議員の属する市議会は議員辞職勧告決議をするだけでなく、逮捕された議員の報酬の支給を差し止める条例を成立させています。

議員は、公職選挙法では禁錮以上の刑に処された者は選挙権・被選挙権を喪失する(公職選挙法11条1項2号)と定められており、被選挙権を失った場合職を失います(国会法109条、地方自治法127条1項)。したがって、議会から除名されなかったとしても禁錮以上の刑に処された場合は議員の地位を失うことになります。

強制わいせつ(現不同意わいせつ)の法定刑は6月以上10年以下の懲役(刑法第176条第1項)ですので、有罪となれば、当然に議員の職も失うことになります。

公務員の一般の懲戒処分についてはこちらもご覧ください。

【おわりに】

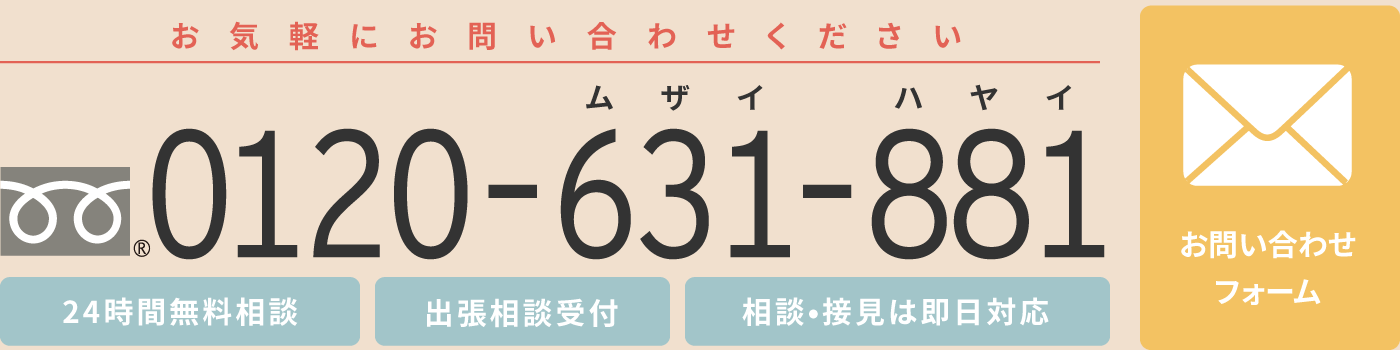

このように、公務員が逮捕・勾留され、起訴されたとしても、議員の場合は異なる扱いがされます。罪を犯したと疑われて、今後ご自身がどうなるのか不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

加重収賄罪と弁護活動-加重収賄罪の意味、加重収賄罪が疑われたときの弁護活動、懲戒処分

【事例(フィクション)】

県職員として勤務する公務員のAさんは、所属部署の仕事を通じて親しくなった業者に、県の内部資料を横流しし、その謝礼として高級飲食店で接待を受けたという容疑で逮捕されました。

Aさんに前科前歴はありません。

【加重収賄罪とは】

公務員特有の犯罪として、加重収賄罪というものがあります。

公務員が、その職務上不正な行為をしたことに関し、賄賂を収受したときは、加重収賄罪として、1年以上の懲役に処されます(刑法197条の3第2項)。

事例の容疑でいうと、県の内部資料の横流しは県職員の職務上不正な行為ですし、その後謝礼として受けた高級飲食店での接待は賄賂にあたるので、Aさんがその後起訴されて有罪判決となれば、加重収賄罪の刑罰を受けることになります。

加重収賄罪以外の贈収賄事件や汚職事件についてはこちらをご覧ください。

汚職の罪

【弁護活動】

賄賂を受け取ったという犯罪には、賄賂を渡すという贈賄をした人も必ず存在し、両者間での口裏合わせその他の罪証隠滅行為を懸念し、裁判所が勾留決定をすることが多いです。

事案の性質上、被疑者の方の早期の身柄解放はなかなか難しいことが多いですが、起訴後の保釈請求等、弁護士としては身柄解放の努力をしていくこととなります。

また、逮捕勾留されやすく、身体拘束下で取調べがされることが多い犯罪であるからこそ、こまめに接見をして取調べ対応について適切なアドバイスをする弁護士の存在は必要不可欠です。

起訴された場合の公判活動については、被告人の方が加重収賄をしたことに間違いないのであれば、酌んでもらうべき情状を弁護士がしっかり主張し、執行猶予や減刑を目指します。

事例の場合であれば、横流しされた内部資料の重要性や、実際に県に生じた不利益の程度等にもよりますが、一般的には、事案の中で悪質ではない点、県への被害弁償の努力、失職等の社会的制裁を受けたこと、情状証人による監督の約束等の情状面をしっかり主張立証して、執行猶予を求める方針になろうかと思います。

一方、加重収賄罪にあたることを争う場合、例えば自分は内部資料の横流しをしていないとして無罪を主張する場合は、弁護士において証拠を精査し、関係者の証言の穴を突いたり、被告人にとって有利な事実を主張立証し、冤罪を阻止することを目指します。

【刑罰以外の処分等】

公務員の方は、起訴されると、休職をさせられることがあります(地方公務員法28条2項2号、国家公務員法79条2号)。

そして起訴され、有罪判決で禁錮以上の刑となれば、執行猶予が付いたとしても、失職することになります(地方公務員法28条4項・16条1号、国家公務員法76条・38条1号)。

事例の場合、加重収賄罪には懲役という禁固以上の刑しかないので、有罪判決なら失職となります。

また、公務員の方が犯罪にあたる行為をすると、刑事罰とは別に懲戒処分を受けることにもなります。

懲戒処分は、重い順に、免職、停職、減給、戒告と種類があります。

事例のような加重収賄罪にあたる行為をしてしまった場合は、懲戒免職は避けられないでしょう。

もっとも、冤罪の場合は、嫌疑不十分の不起訴や無罪判決を得られれば、懲戒免職を避けられる可能性があります(判断者が異なるので一概には言えませんが。)。

懲戒処分についてはこちらもご覧ください。

【おわりに】

加重収賄罪は、一般的に、国民・住民の公務員への信用を大きく損なう重大事件として扱われており、同罪の疑いをかけられた被疑者・被告人の方は、身体拘束、刑事罰、懲戒処分等のリスクは非常に大きいといえます。

こういったリスクを回避・軽減するためには、弁護士による適切なアドバイスや活動が必要です。

実際に加重収賄行為をしてしまった方も、冤罪の方も、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。

公務員犯罪と自首-自首とは、自首の流れ、自首のメリット・デメリット、公務員が自主をする際の注意

公務員が犯罪を行ってしまったら、逮捕され、実名報道され、勤務先に知られて懲戒免職等になってしまう可能性があります。

公務員の方に対して大きな不利益を及ぼす可能性があるため、特に慎重な判断と対応が必要になります。

そこで、状況次第では、これらのリスクを減らすため、自首を検討することになります。

自首とは

刑法第42条第1項では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されております。

自首は、犯人が捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいいます。

任意的な刑の減軽事由とされており、必ず減軽されることにはなりません。

自首で刑が減軽される理由は、犯罪の捜査や犯人の処罰を容易にさせ、人の改悛・反省による非難・責任の減少にあります。

自首の要件

自首は、捜査機関に対する犯罪事実の申告を内容としますが、これを自ら進んで自発的に行う必要があります。

申告の動機としては、必ずしも反省悔悟に出たものであることを要しません。

申告の内容としては、自己の犯罪事実の申告でなければなりません。

他人の犯罪事実について申告した場合は、その事実が自己の犯罪事実と密接な関係にあったため自己も訴追を受ける結果となっても、自首とはなりません。

その申告は、自己の刑責を軽くするために、犯行の重要部分を殊更隠したり、虚偽の事実を申告するものであってはなりません。

自首が成立するためには、一罪を構成する事実全体についての申告がなされなければなりません。

申告には、自己の訴追を含む処分を求める趣旨が明示的又は黙示的に含まれていることを要します。

捜査機関に対する申告であることが必要です。

自首は、書面又は口頭でしなければなりません。

口頭による場合、犯人自身により検察官又は司法警察員の面前で犯罪事実の申告がされなければなりません。

電話による自首は、これが直ちに口頭による自首となるものではありませんが、直ちに司法警察員の面前に出頭しようとしている場合は、全体として自首とみることができます。

捜査機関に発覚する前の申告であることが必要です。

発覚とは、犯罪事実及び犯人の発覚をいいます。

犯罪事実が全く発覚していない場合はもちろん、犯罪事実は発覚していても犯人が誰であるかが発覚していない場合も、発覚する前に含まれます。

自首のメリット・デメリット

自首は刑の任意的・裁量的減軽事由です。

自首をした者に対してその刑を減軽するかどうかは、裁判所の自由裁量に属することから、事件の性質、自首の態様その他諸般の情状を考慮してその要否及び程度を決定することになります。

自首によって裁判では刑が減軽されない可能性があります。

しかし、自首をすることによって、証拠隠滅や逃亡のおそれを低くし、逮捕の可能性が小さくなる可能性があります。

逮捕されないことで、実名報道されるリスクも減ります。

反省の態度を示しながら、捜査に協力することを示すことで、むやみに勤務先に知られるリスクも低くなる可能性があります。

一方で、自首をすることで、知られていない犯罪事実を捜査機関に伝えることになります。

そうすることで、結局逮捕され、実名報道され、勤務先にも知られて懲戒免職等になってしまうことももちろんあります。

自首をするかしないか、するとすれば具体的にどのような手順で進めるべきか、高度な判断が求められます。

公務員の方が自首をする際の注意点

上記の通り、自首をするかどうかは高度な判断が求められますが、公務員の場合、特に公務外の非行行為については、職場に知られないようにし、かつ仕事に影響を与えないようにするために、自首するメリットが大きいと言えます。

一方、職場内や同僚の職員相手に犯罪を行うなど一般服務関係上の非行行為を行った場合、まず職場内で事実関係を把握し、懲戒処分を行うことになります。いきなり捜査機関に自首をするのであれば、勤務先や被害者を蔑ろにするものであり、却って状況を悪化させかねません。特に職場内で罪を犯したのであれば、まず捜査機関から職場に問い合わせが行われるため、ますます職場との関係を悪化させかねません。職場内で起こした犯罪であれば、いきなり警察に自首するのではなく、まず上司に相談して、対応を検討してもらうのがよい場合もあります。

公務員が職場内で罪を犯した場合についてはこちらもご覧ください。

まとめ

当事務所では、公務員の方も含めて、自首を実施して逮捕や勤務先に知られることを避けられた実績が数多くあります。

自首を実施することになったら、弁護士が警察署に電話をし、一緒に警察署へ行くことになります。

一方で、いきなり自首するのではなく、職場と今後の処分等について丁寧に交渉し、外部に報道されるようなこともなく穏便に解決できたケースもあります。

自首が必要な事件では早めの対応が必要になるかもしれませんので、ぜひ当事務所にご相談ください。

公務員の身分と犯罪-公務員の身分、公務員によって行われる犯罪、公務員が犯罪を起こしたときの流れ

公務員は全体の奉仕者として、公共の利益のために職務を行うものであり、高い倫理観が求められ、一般市民の模範となることを期待されており、その職責を果たすため特別な身分保障がされています。一方で、このような特殊な立場にあるため、この立場を利用して不正な行為を行えば、公共の利益が害され、社会の期待は裏切られることとなります。この公務員の身分を利用した不正な行為については、特別な犯罪が成立するものがあります。

公務員とは

「公務員」

「公務員」については、刑法第7条第1項に定められています。同条項では「この法律において『公務員』とは、国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。」と定められています。

「法令」には、法律や条例だけでなく、行政内部の通達や訓令も含まれます。

「公務に従事する」とは、職務権限の定めがある必要はなく、その公務に従事する資格が上記の「法令」に根拠を有し、これにより公務を行うことをいいます。

「公務」は必ずしも公権力の行使など強制力を行使するものに限られません。

「議員、委員、その他の職員」が刑法上の公務員に当たり、単に機械的、肉体的な業務に従事する者は含まれません。「議員」は国会議員や地方議会の議員、「委員」とは、国又は地方公共団体において任命、委嘱、選挙等により一定の事務を委任・嘱託される非常勤の者をいいます。「その他の職員」とは、議員、委員のほか、国又は地方公共団体の期間として公務に従事するすべての者をいいます。

刑法第7条にこのように定義されているほか、特別法では、その職務の性質を鑑みて、刑法やその他の罰則については公務員とみなす規定が設けられています。これを「みなし公務員規定」といいます。

公務員の身分による犯罪

身分犯

刑法第197条第1項は、「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、またはその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。」と定めています。この罪は「公務員」でなければ犯罪の主体とはなりません。これを身分犯といいます。もっとも、公務員の身分がない者であっても、収賄を持ちかけたり、実際の賄賂のやり取りを担当したりするなど、犯罪行為に加担すれば、共犯者となります(刑法第65条第1項)。

公務員による犯罪

公務員の身分が必要な犯罪としては、汚職の罪があります。公務員職権濫用罪(刑法第193条)、特別公務員職権濫用罪(刑法第194条)、特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条)、特別公務員職権濫用等致死傷罪(刑法第196条)、収賄、受託収賄および事前収賄(刑法第197条)、第三者供賄罪(刑法第197条の2)、加重収賄及び事後収賄罪(刑法第197条の3)、あっせん収賄罪(刑法第197条の4)、がこれにあたります。

この他、虚偽公文書作成罪(刑法第156条)は公務員が行うことが必要です。

刑法以外の特別法では、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(入札談合等関与行為防止法)」が「職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、賃貸、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。」と定めています(同法第8条)。

公務員の犯罪についてはこちらもご覧ください。

公務員の場合の特別な手続き

公務員が刑事事件の被疑者・被告人となった場合、各法令により、一般市民の場合と異なる対応がとられることになります。

休職・失職

公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。

そして、裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。

懲戒処分

公務員が刑事事件になるような不正な行為を行うと、懲戒処分を科されることになります。懲戒処分には、戒告、減給、停職、免職があります(地方公務員法第29条第1項、国家公務員法第82条第1項)。懲戒事由としては「(国民)全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」(地方公務員法第29条第1項第3号、国家公務員法第82条第1項第3号)とされるでしょう。

なお、国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。

懲戒処分についてはこちらもご覧ください。

おわりに

以上のように、公務員の身分がある者については特別な犯罪が成立し、一般市民とは異なる手続きが取られるため、注意が必要です。

公務員と詐欺

コロナ持続化給付金の詐欺事件で東京国税局の職員が逮捕されたり、家賃支援給付金詐欺事件で経産省のキャリア官僚が逮捕されるなど、公務員のかかわる悪質な詐欺事件が世間を騒がせました。公務員が詐欺にかかわった場合はどうなるのでしょうか。

成立する犯罪について

詐欺罪

詐欺を行った場合、10年以下の懲役に処されます(刑法第246条第1項・第2項)。電子計算機に虚偽の情報を与えるなどする電子計算機使用詐欺も同様に10年以下の懲役に処されます(刑法第246条の2)。

その他の犯罪

また、詐欺罪の場合はしばしば他の犯罪が手段や目的になっていることがあります。

詐欺を行うために公文書を偽造したり(公文書偽造罪:刑法第155条)、内容虚偽の公文書を作成する(虚偽公文書作成罪:刑法第156条)ことがしばしばあります。また、偽造された公文書を利用して詐欺を行う場合もありますが、この場合偽造公文書行使罪(刑法第158条)が成立します。

詐欺にあたる行為が他の犯罪にも該当する場合、観念的競合といわれ、その最も重い刑により処断されます(刑法第54条第1項)。また、詐欺罪と他の犯罪が手段・結果の関係にある場合、牽連犯といわれ、その最も重い刑により処断されます(刑法第54条第1項)。例えば、内容が虚偽の有印公文書を作成して、その偽造公文書を用いて被害者を騙して金銭等を得た場合、虚偽公文書作成罪と偽造公文書行使罪、詐欺罪が成立します。そして、偽造公文書行使罪と詐欺罪は観念的競合、虚偽公文書作成罪と偽造公文書行使罪及び虚偽公文書作成罪と詐欺罪とは牽連犯となります。もっとも、結局いずれの場合でも最も重い刑で処罰されることになります。詐欺罪は10年以下の懲役、有印の偽造公文書作成罪と同行使罪は1年以上10年以下の懲役ですので、もっとも重い1年以上10年以下の懲役となります。

また、オレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺や、冒頭で問題になった給付金詐欺などは、多数人が結託して同様の犯罪を反復して行います。このような態様の詐欺は組織犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)の「団体」(組織犯罪処罰法第2条第1項)の活動として、当該犯罪を実行するための組織により行われたとされ、より重い処罰がされます。団体の活動として、組織により詐欺が行われた場合、1年以上の有期懲役に処せられます(組織犯罪処罰法第3条第1項第13号)。

また。詐欺罪やその他の一定の犯罪により得られた犯罪収益(組織犯罪処罰法第2条第2項)であると知りながら、これを受け取ると、7年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれらが併科されます(組織犯罪処罰法第11条)。

刑事手続について

犯罪が発覚した場合、基本的には任意処分により捜査がすすめられます。強制処分は、緊急性のある場合に令状を得て行われます。

詐欺罪のような財産犯の場合、最初は逮捕などはせずに捜査が行われ、まずは被害者への弁償を勧められますます。被害者への弁償が行われなければ逮捕される可能性があります。ただし、特殊詐欺事件など重大な詐欺事件の場合、いきなり逮捕されることもあります。

詐欺罪のような財産犯については、被害者に対して詐取したものを弁償して示談することが重要となります。被害額を全額弁償して示談すれば、不起訴(起訴猶予)となる可能性があります。ただし、給付金詐欺などの重大事案だと、全額弁償しても起訴される可能性があります。

罰金刑がある犯罪については略式手続き(刑事訴訟法第461条以下)により、裁判所に出頭することなく罰金を支払う命令が出されて刑事手続きを終了させることができます。しかしながら、詐欺罪には罰金刑がないため、この略式手続きを使うことができず、起訴される場合公判請求しかなく、公判期日に裁判所に出廷する必要があります。

公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。

審理は単独犯で事実関係を認めている場合、1回で結審して次回に判決となることが多く、起訴されてから3か月ほどで判決が下されます。一方、複数の事件に関与していたり、共犯者が多数にのぼる事件だと、審理がより長期間にわたる可能性があります。

勾留されたまま起訴された場合、起訴後は保釈が可能になります。保釈金は被害金額により高くなります。ただし、被害金額が大きい事件や特殊詐欺などの重大な事件では第1回公判において事実関係を認めた後でないと保釈が認められないなど、保釈されにくい傾向にあります。

詐欺罪の場合、被害金額が500万円を超えると、初犯であっても実刑となる可能性が高いようです。もっとも、特殊詐欺など悪質な種類の事件の場合、より低い金額であってもいきなり実刑になることがあります。

公務員の場合は、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。執行猶予がついても変わりはありません。前述の通り、詐欺罪などは罰金刑がないので、有罪判決となると、失職することとなります。このような判決が見込まれる事件では、判決が下される前に、懲戒処分で免職となるか、自ら辞職することが多いでしょう。

懲戒処分

公務員が犯罪にあたる行為など違法不当な行為を行った場合、「非違行為」を行ったとして懲戒処分の対象になります。

国家公務員については、人事院が「懲戒処分の指針について」を定めています。

公務内で事件を起こした場合として、人を欺いて公金又は官物を交付させた職員は、免職となります(第2 標準例 2 公金官物取扱い関係 (3)詐取)。公務外でも人を欺いて財物を交付させた職員は、免職又は停職となります(第2 標準例 3 公務外非行関係 (8)詐欺・恐喝)。ここでは詐欺であっても財物ではなく「財産上不法の利益」を得た場合(刑法第246条第2項)については記載されていませんが、「標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取り扱いを参考としつつ判断する」(第1 基本事項)とありますので、財産上不法の利益を得る詐欺についても同様に処分を受けるものと思われます。

参考

懲戒処分の指針について

なお、国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。そのため、重大な事件や、本人が非違行為について事実関係を認めている事件では判決が出る前に懲戒手続がすすめられ、懲戒処分が下されることがあります。

また、懲戒処分は行政庁として綱紀粛正のため行われる処分ですので、刑事手続きで示談などにより不起訴になったからといって、懲戒処分を受けなくなるわけではありません。もちろん、被害者に対して賠償をしたかどうかなどは、懲戒処分をするにあたり考慮されますので、示談など刑事手続において必要なことは懲戒処分が行われる前に済ませておくべきでしょう。

まとめ

このように、公務員が詐欺事件にかかわると、重い刑罰を科される可能性が高く、また重い懲戒処分が下されることになります。このような重大な犯罪にかかわらないようにすることが大切です。

公務員と服務規律

公務員は全体の奉仕者として公正中立でなければなりません。そのため、公務員には一般市民と異なる様々な規制があります。特に労働基本権である争議行為の禁止と表現の自由にかかわる政治活動の禁止は非常に大きな制約です。ここでは、公務員に特に課せられている制限について解説します。

服務規律

国家公務員法では「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と定めています(国家公務員法第96条第1項)。これを果たすため、様々な服務規律が定められています。

信用失墜行為の禁止(第99条)や秘密を守る義務(第100条)、職務に専念する義務(第101条)などは当然順守するべきと考えられますが、それ以上の制約があります。

争議行為等の禁止

「職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。」(第98条第2項)、「職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。」(第98条第3項)と定め、争議行為等を禁止しています。

これらの争議行為をすることだけでは刑罰を受けませんが、「何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為(政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為)の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、またはこれらの行為を企てた者」は3年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処されます(第111条の2第1号)。

いわゆる全農林警職法事件(昭和48年4月25日最高裁大法廷判決)において、最高裁は、公務員の地位の特殊性や職務の公共性から公務員が争議行為に及ぶことは国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすこと、公務員の勤務条件は国民の代表者により構成される国会の制定した法律・予算によって民主的に定められるものであり争議行為により強制する圧力をかけることは民主的に行われるべき手続きを歪めるおそれがあること、私企業の労働者の場合と異なり市場の抑制力が働かないこと、国際労働機構(ILO)の条約でも公務員の地位の特殊性を認めてストライキの禁止を認めていること、などを理由に、公務員の争議行為の制約の必要を認めています。一方で、団体交渉権は認められていること、単に争議行為に参加したに過ぎない者には罰則はないなど、公務員の労働基本権を尊重し、制約を最小限にしていると指摘しました。そして、公務員に対しては、このような制約の代償措置として、勤務条件が法定され、また準司法機関的性格を持つ人事院による勤務条件の報告、人事院に対する行政措置や審査請求ができると指摘しています。このようなことから、「公務員の従事する職務には公共性がある一方、法律によりその主要な勤務条件が定められ、身分が保障されているほか、適切な代償措置が講じられているのであるから、国公法九八条五項がかかる公務員の争議行為およびそのあおり行為等を禁止するのは、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の見地からするやむをえない制約というべきであつて、憲法二八条に違反するものではない」としました。また、「公務員の争議行為の禁止は、憲法に違反することはないのであるから、何人であつても、この禁止を侵す違法な争議行為をあおる等の行為をする者は、違法な争議行為に対する原動力を与える者として、単なる争議参加者にくらべて社会的責任が重いのであり、また争議行為の開始ないしはその遂行の原因を作るものであるから、かかるあおり等の行為者の責任を問い、かつ、違法な争議行為の防遏を図るため、その者に対しとくに処罰の必要性を認めて罰則を設けることは、十分に合理性があるものということができる。」として、当時の国家公務員法第110条1項7号(現第111条の2第1号)は憲法第18条、第28条に違反するものではないとしました。

政治的行為の制限

国家公務員法では、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」(第102条第1項)、「職員は、公選による公職の候補者となることができない。」(第102条第2項)、「職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。」(第102条第3項)と定め、公務員の政治的行為を制限しています。

政治的目的や政治的行為については、人事院規則により定められています(人事院規則14-7)。

以上の行為のうち、第102条第1項に規定する政治的行為の制限に違反した場合、3年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処されます(第111条の2第2号)。

いわゆる猿払事件上告審判決(昭和49年11月6日最高裁大法廷判決)において、最高裁は「公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならない。」とし、政治的行為を自由放任すると、公務員の政治的中立性が損なわれ、行政の中立的運営がゆがめられ、行政内の政治的対立により行政の能率的で安定した運営は阻害され、議会制民主主義の政治過程を経て決定された国の政策の忠実な実行にも重大な支障をきたす虞があること、もはや組織の内部規律の身によっては弊害を防止できないことなどから、「このような弊害の発生を防止し、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するため、公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁止することは、まさしく憲法の要請に応え、公務員を含む国民全体の共同利益を擁護するための措置にほかならないのであつて、その目的は正当なものというべきである。また、右のような弊害の発生を防止するため、公務員の政治的中立性を損うおそれがあると認められる政治的行為を禁止することは、禁止目的との間に合理的な関連性があるものと認められるのであつて、たとえその禁止が、公務員の職種・職務権限、勤務時間の内外、国の施設の利用の有無等を区別することなく、あるいは行政の中立的運営を直接、具体的に損う行為のみに限定されていないとしても、右の合理的な関連性が失われるものではない。」としました。

一方で、公務員の政治的行為を禁止すると意見表明の自由も制約することになりますが、「それは、単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約に過ぎず、かつ、国公法一〇二条一項及び規則の定める行動類型以外の行為により意見を表明する自由までをも制約するものではなく、他面、禁止により得られる利益は、公務員の政治的中立性を維持し、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するという国民全体の共同利益なのであるから、得られる利益は、失われる利益に比してさらに重要なものというべきであり、その禁止は利益の均衡を失するものではない。」としました。

そして、この事件で問題とされていた人事院規則の「政治的目的の定義」と「政治的行為の定義」については、「政治的行為の中でも、公務員の政治的中立性の維持を損うおそれが強いと認められるものであり、政治的行為の禁止目的との間に合理的な関連性をもつものであることは明白である。また、その行為の禁止は、もとよりそれに内包される意見表明そのものの制約をねらいとしたものではなく、行動のもたらす弊害の防止をねらいとしたものであつて、国民全体の共同利益を擁護するためのものであるから、その禁止により得られる利益とこれにより失われる利益との間に均衡を失するところがあるものとは、認められない。したがつて、国公法一〇二条一項及び規則五項三号、六項一三号は、合理的で必要やむをえない限度を超えるものとは認められず、憲法二一条に違反するものということはできない。」としました。

罰則についても、「その保護法益の重要性にかんがみるときは、罰則制定の要否及び法定刑についての立法機関の決定がその裁量の範囲を著しく逸脱しているものであるとは認められない。特に、本件において問題とされる規則五項三号、六項一三号の政治的行為は、特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布であつて、前述したとおり、政治的行為の中でも党派的偏向の強い行動類型に属するものであり、公務員の政治的中立性を損うおそれが大きく、このような違法性の強い行為に対して国公法の定める程度の刑罰を法定したとしても、決して不合理とはいえず、したがつて、右の罰則が憲法三一条に違反するものということはできない。」としました。

まとめ

以上の通り、国民生活への影響の重大性、公務員の政治的中立性、民主的に定められた政策の誠実な実行といった重大な観点から、公務員の自由にも制約が課されており、違反によっては刑に処されます。

公務が違法になったとき

公務員の公務の中には、特に警察官の活動などに見られますが、緊急性があるものもあり、また有形力を行使したり身体を拘束するなど、対象者の権利利益を強く制約するものもあります。これらの公務が場合によっては違法と評価されることがあります。このようなぎりぎりのせめぎあいの中で公務を執行せざるを得ない場合があります。一方で、このような一方的な権力関係にあるために、その権力を濫用して犯罪に至ってしまう場合もあります。ここでは、公務員の公務が犯罪になってしまう場合について解説します。

職権濫用罪

公務員がその職権を濫用して国民の権利利益を侵害した場合、公務の適正を害し、公務への信頼を損ねます。特に人の身体を拘束する権限のある公務は濫用の虞が高く、ひとたび濫用されれば害悪は甚大となります。そこで、このような職権濫用について処罰規定が設けられています。

公務員職権濫用

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、公務員職権濫用罪が成立し、2年以下の懲役又は禁錮に処されます(刑法193条)。

「職権」とは公務員の一般的職務権限に属する行為を指します。「濫用」とは、この職権の行使に仮託して、実質的、具体的に違法・不当な行為をすることをいいます。

公務員職権濫用罪は2年以下の懲役に処すると定められており、3年以下の懲役に処される強要罪(刑法223条)より刑罰が軽くなっています。これは、公務の適正の確保という抽象的な利益を保護法益としており、また暴行や脅迫のような害悪の程度の強い行為を用いなくても犯罪が成立しうるためです。

公務員職権濫用罪に該当する行為でも、暴行や、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合は、強要罪のみが成立するとされています。強要罪の場合は、未遂罪も処罰されます(刑法223条3項)。

特別公務員職権濫用

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処されます(刑法194条)。

本罪の主体は、裁判官、検察官、検察事務官、警察官、のほか、裁判所書記官などが該当します。

これらの公務員は刑事司法に関して職務上逮捕等により人を拘束する権限を有しています。このような職権を濫用することは害悪が甚大であるため、逮捕監禁罪(刑法220条。3月以上7年以下の懲役)よりも刑罰が重くなっています。

特別公務員暴行陵虐

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、特別公務員暴行陵虐罪が成立し、7年以下の懲役又は禁錮に処されます(刑法195条1項)。法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、同様に処罰されます(刑法195条2項)。

1項の罪の主体も、特別公務員職権濫用罪と同じく、裁判官、検察官、検察事務官、警察官、裁判所書記官などが該当しますが、人を逮捕監禁する権限を有しない者も対象になります。

暴行とは暴行罪などと同じく身体に対する不法な有形力の行使をいいます。

陵辱とは辱める行為や精神的に苦痛を与える行為、加虐とは苦しめる行為や身体に対する直接の有形力の行使以外の肉体的な苦痛を加える行為などをいいます。わいせつ行為など、暴行以外の方法で精神的又は肉体的に苦痛を与える行為が該当します。

2項の「法令により拘禁された者」とは、逮捕や勾留されている者など、法令上の規定に基づいて公権力により拘禁されている者をいいます。このような者を「看取又は護送する者」が本罪の主体となります。

特別公務員職権濫用等致死傷

特別公務員職権濫用罪や特別公務員暴行陵虐罪を犯し、よって人を死傷させた場合は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断されます(刑法196条)。

傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法204条)、傷害致死罪は3年以上の有期懲役(刑法205条)に処されます。

特別公務員職権濫用罪は6月以上10年以下と、短期については傷害罪より重いため、特別行員職権濫用致傷罪の場合は6月以上15年以下の刑が科されます。

その他の致傷罪は1月以上15年以下の懲役、致死罪は3年以上20年以下の懲役となります。

違法な職務をするとどうなるか

公務員が違法な職務を行った場合、その公務員自身は懲戒を受ける可能性があります。また、上記のような犯罪が成立すれば、その刑罰を科されることになります。

一方で、公務員の職務が違法であったからといって全て無効にしてしまうと、軽微な違法であっても無効となってしまい、公務が回らなくなってしまいます。また、裁判の証拠など、公務員の公務が違法であってもその性質には影響しないものもあります。以下、公務が無効になるかどうかが争われた事案について解説します。

公訴の提起の無効

いわゆるチッソ川本事件の上告審決定(最高裁第一小法廷決定昭和55年12月17日)においては、公害の原因企業と患者側で激しい対立が続き、患者が傷害を起こしたとして起訴されましたが、被告人は企業側の起こした違法行為について起訴されていないのに自分たちだけ起訴したのは検察官の公訴権の濫用であるなどと主張しました。これについて、一審は被告人を有罪にしましたが、被告人のみが控訴した控訴審では一審判決を破棄して公訴を棄却、つまり検察官の起訴は濫用で許されないとしました。これに対し検察官が上告した上告審において、最高裁は「検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることを否定することはできないが、それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られる」とし、本件においては検察官の公訴の提起は無効ではないとしました(なお、公害自体は患者らと会社との和解によって紛争は解決しており被害者側もなお処罰を求める意思を有しているとは思われないこと、被告人自身が公害により父親を亡くし自らも健康を損なっていることなどを考慮し、控訴審判決を破棄して有罪の一審判決を復活させなければ著しく正義に反するとまではいえないとして、検察官の上告は棄却されました。)。

公訴の提起が濫用であるとしても、それだけで犯罪となるわけではなく、公訴の提起それ自体が犯罪となるような場合でない限り、無効とはならないとされています。

証拠排除

違法な身体拘束や捜索によって得られた証拠は、その違法の程度が甚だしい場合は、証拠から排除されます。

昭和53年9月7日最高裁第一小法廷決定決定の覚せい剤取締法(当時)違反等事件において、被告人は、警察官が職務質問中に承諾を得ないまま上衣ポケット内を捜索して差し押さえた覚醒剤は違法な手続きにより収集された証拠であり証拠能力はないと主張しました。一審と控訴審では被告人の主張が認められ、証拠能力がないと判断されました。最高裁は「証拠物は押収手続が違法であつても、物それ自体の性質・形状に変異をきたすことはなく、その存在・形状等に関する価値に変りのないことなど証拠物の証拠としての性格にかんがみると、その押収手続に違法があるとして直ちにその証拠能力を否定することは、事案の真相の究明に資するゆえんではなく、相当でないというべきである。しかし、他面において、事案の真相の究明も、個人の基本的人権の保障を全うしつつ、適正な手続のもとでされなければならないものであり、ことに憲法三五条が憲法三三条の場合及び令状による場合を除き、住居の不可侵、捜索及び押収を受けることのない権利を保障し、これを受けて刑訴法が捜索及び押収等につき厳格な規定を設けていること、また、憲法三一条が法の適正な手続を保障していること等にかんがみると、証拠物の押収等の手続に、憲法三五条及びこれを受けた刑訴法二一八条一項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである。」と判示しました。最高裁は、欧州手続きが違法だからといって直ちに証拠排除するべきではないが「令状主義の精神を没却するような重大な違法」があり、「将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる」場合は、証拠能力を否定するべきとしています。この事件では、職務質問に伴う所持品検査として許容される限度をわずかに超えて行われたに過ぎないこと等から、証拠能力は肯定されました。

まとめ

以上のように、公務員の公務が違法であるからといって直ちにその公務が無効となるわけではありませんが、犯罪となったり憲法の基本的価値観を損ねる重大な違法となるような場合は、無効等になる可能性がります。

公務員とアルコール

「酒は人間関係の潤滑剤」などとも言われていますが、一方で飲酒の影響による暴行や傷害、性犯罪、飲酒運転などの問題が起こり得ます。全体の奉仕者である公務員が酒がらみのトラブルを起こせばより強い非難に値するでしょう。ここでは、公務員とアルコールに関する問題について解説します。

アルコールハラスメント(アルハラ)

飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為、人権侵害はアルコール・ハラスメント(アルハラ)と言われています。

アルハラには以下の5つがあります。

①飲酒の強要

上下関係や部署の伝統などといった形で心理的な圧力をかけ、飲まざるを得ない状況に追い込むことです。

②イッキ飲ませ

場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競争などをさせることです。

③意図的な酔いつぶし

酔いつぶすことを意図して、飲み会を行うことです。

④飲めない人への配慮を欠くこと

本人の意向や体質を無視して飲酒をすすめたり、酒類以外の飲み物を用意しなかったり、飲めないことをからかったりすることです。

⑤酔ったうえでの迷惑行為

酔って他の人に絡んだり、悪ふざけをしたり、暴言や暴力、わいせつ行為などをすることです。

迷惑行為の内容によっては、パワー・ハラスメント(パワハラ)や、セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)、暴行や傷害などの犯罪といった、他の非違行為にも該当する可能性があります。

参考

厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト

アルハラ

酒と懲戒処分

酒に絡む問題は懲戒事由にもなります。

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合、減給又は戒告の懲戒処分を受けます(「懲戒処分の指針 第2 標準例 3 公務外非行関係(11)酩酊による粗野な言動等」)。

また、飲酒運転をした場合、厳しい懲戒処分が下されます。酒酔い運転をした職員は免職又は停職となり、この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせると、必ず免職となります。酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給となり、この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせると免職又は停職、さらに事故後の措置を怠る等の措置義務違反をしたのであれば、必ず免職となります。飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめたり、職員の飲酒を知りながらその職員の運転する車両に同乗した場合も、飲酒運転をした職員に対する処分料亭やその飲酒運転への関与の程度等を考慮して、処分が決められます(「懲戒処分の指針 第2 標準例 4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係(1)飲酒運転」)。

その他にも、パワハラなどの非違行為に該当すれば、それに従って懲戒処分が下されます。

参考

人事院 懲戒処分の指針について

酒に関する犯罪

未成年者飲酒禁止法

「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」(未成年者飲酒禁止法)では20歳未満の者の飲酒を禁止しています(同法第1条第1項)。未成年者の親権者は未成年者の飲酒を知ったときはこれを制止しなければなりません(同条第2項)。これに違反すると、科料に処されます(同法第3条第2項)。科料とは、千円以上1万円未満の金銭を払う刑罰です(刑法17条)。

飲酒運転(酒気帯び運転、酒酔い運転)

道路交通法違反

酒に酔った状態で運転をすると、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(道路交通法第117条の2第1項第1号・第65条第1項)。

酒に酔った状態で車両等を運転した者に車両等を提供した者(道路交通法第117条の2第1項第2号・第65条第2項)や、自動車の使用者であるのにもかかわらず運転者が酒に酔った状態で自動車を運転することを命じ又は容認した者(道路交通法第117条の2第2項第1号・第75条第1項第3号)も、同様の刑に処されます。

酒に酔った状態で車両等を運転した者に対し飲酒運転をするおそれがあるのに酒類を提供した者(道路交通法第117条の2の2第1項第5号・第65条第3項)や、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その運転者に対し、その車両を運転して自分を運ぶことを要求又は依頼して、飲酒運転する車両に同乗した者(道路交通法第117条の2の2第1項第6号・第65条第4項)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

酒に酔った状態まではいかずとも、身体に保有するアルコールの程度が、血液1mlにつき0.3mg又は呼気1ℓにつき0.15mg(道路交通法施行令第44条の3)の状態で車両等(自転車等の軽車両は除きます)を運転した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(道路交通法第117条の2の2第1項第3号・第65条第1項)。これに当該車両等を提供した者(道路交通法第117条の2の2第1項第4号・第65条第1項)や、自動車の使用者であるにもかかわらず、酒気帯びで自動車を運転することを命じ又は容認した者(道路交通法第117条の2の2第2項第2号・第75条第1項第3号)も、同様の刑に処されます。

酒気帯び状態で車両等を運転した者に対し飲酒運転をするおそれがあるのに酒類を提供した者(道路交通法第117条の3の2第2号・第65条第3項)や、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その運転者に対し、その車両を運転して自分を運ぶことを要求又は依頼して、飲酒運転する車両に同乗した者(道路交通法第117条の3の2第3号・第65条第4項)は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)は、飲酒運転により死傷事故が起きた場合、危険運転致死傷としてより重い罰則を定めています。また、このような重い処罰を免れようと、飲酒運転であることを隠ぺいしようとする行為にも、「逃げ得」にならないよう重い処罰を定めています。

危険運転致傷

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は1年以上の結城町刑に処されます(自動車運転処罰法第2条第1号)。

また、アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処されます(自動車運転処罰法第3条第1項)。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることなど、アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れるような行為をしたときは、12年以下の懲役に処されます(自動車運転処罰法第4条)。

人身事故において、運転手が飲酒運転をしていて「アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に生じるおそれがある状態」であったことや、自動車の運転に過失があったことを立証できたとしても、事故後に新たに酒を飲んだり、現場から離れたりしたため、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥ったことやそのことを認識しながら運転していたことが立証できなかった場合、危険運転致死傷罪では処罰できません。この場合、過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)や救護義務違反(道路交通法第72条第1項前段。人の死傷について処罰する場合は道路交通法第117条第2項:10年以下の懲役又は100万円以下の罰金、救護義務違反だけを問う場合は道路交通法第117条の5第1項第1号:1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)や飲酒運転(酒酔い運転は道路交通法第117条の2第1項第1号:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。酒気帯び運転は道路交通法第117条の2の2第1項第3号:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)で処罰することになりますが、危険運転致死傷罪と比べても刑が軽く、「逃げ得」となってしまいます。これを防ぐために、飲酒運転をしたことと運転中に過失があった上で、アルコール又は薬物の影響の有無やその程度が発覚することを免れる目的で、さらに飲酒したり、現場を離れてアルコール濃度を減少させるなどルコール又は薬物の影響の有無やその程度が発覚することを免れるような行為をした場合は、危険運転致死傷罪に並ぶ重い刑罰を科すようにしました。

まとめ

このように、飲酒に関係して重い刑罰や懲戒処分が科される可能性あります。飲酒に関しては、自らを強く戒める必要があります。

公務員と違法薬物

文部科学省や経済産業省といった日本の官僚機構の中枢において、エリート官僚が大麻や覚醒剤といった違法薬物を所持し、省内に捜索が行われたニュースは社会に衝撃を与えました。また、近年では大麻取締法違反による検挙数が増加しており、警察官や自衛官からも逮捕者が出たり懲戒処分を受ける者も出ています。

ここでは、公務員と違法薬物について解説します。

違法薬物について

近年は覚醒剤取締法違反の検挙数は減少していますが、大麻取締法違反の検挙数は増加しています。

また、危険ドラッグと呼ばれる、大麻や覚醒剤などの違法薬物の成分を変えた薬物が問題になっており、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)の指定薬物に定めることなどにより対処しています。

違法薬物関係の懲戒処分

公務員に違法薬物の所持などの非違行為があれば、懲戒処分が行われます。

国家公務員の場合、懲戒処分は任命権者が行いますが、懲戒手続は人事院が行います(国家公務員法84条1項2項)。

地方公務員の場合は、条例に定められた機関が懲戒手続を行います(地方公務員法29条4項)。

人事院の指針によれば、国家公務員が大麻や覚醒剤などの違法薬物を所持していれば、「公務外非行関係」の「(10)麻薬等の所持等」に該当し、必ず免職処分となります。

地方公務員の場合も同様に重い懲戒処分が下されます。例えば、東京都だと、麻薬又は覚醒剤等を所持又は使用した職員は、免職としています。薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)や東京都の条例の指定する薬物、いわゆる危険ドラッグを所持又は使用した場合も免職又は停職としています。

参考

人事院「懲戒処分の指針について」

東京都知事部局「懲戒処分の指針」

刑事手続との関係

懲戒処分のような行政処分も、事実に基づいて行われます。逮捕や勾留され、本人も違法薬物の所持や使用を認めている場合は、捜査中であったり起訴され判決が出る前であっても懲戒処分が下されることがありますが、公務員が違法薬物を所持・使用等したとして捜査されている間は、本人が否認していたり途中で捜査手続きに問題があることが明らかになるようなこともあるため、基本的には刑事手続の終了を待って処分が下されるでしょう。

また、大麻等ではよく見られますが、所持していたことが証拠上明らかであってもその量が微量の場合は、不起訴となることがあります。このように刑事手続上は処罰されなかった場合でも懲戒手続が進められます。

公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職となります(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。

懲戒手続自体は、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨が国家公務員法に定められています(国家公務員法第85条)。

刑事手続

薬物事件の一般的な捜査の流れとしては、職務質問からの所持品検査で違法薬物が見つかったり、採尿検査をして違法薬物の成分が検出されることが多いです。その他、違法薬物の売買や栽培の情報を捜査機関が得て内偵を進め、令状を得て捜索差押が行われ、違法薬物を発見してそのまま所持として現行犯逮捕をすることが行われます。被疑者として警察官に逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致され、それから24時間以内に勾留請求がされます。

勾留は延長された場合最長で20日間続き、その間に検察官が起訴するかどうかを決めます。

違法薬物を所持し使用するなど複数の行為をしていたり、複数の違法薬物を所持・使用していた場合、逮捕・勾留が繰りかえされることがあります。

起訴された後は保釈が可能です。違法薬物の所持や使用の初犯であれば、基本的には保釈は認められます。もっとも、公務員など社会的地位が高い者の場合、保釈金がより高額になる可能性があります。

違法薬物に関する刑罰

大麻をみだりに所持した場合、5年以下の懲役に処されます(大麻取締法第24条の2第1項)。営利目的の場合、7年以下の懲役又はこれに加えて200万円以下の罰金が科されます(第2項)。栽培や輸入・輸出をすると、7年以下の懲役に処されます(大麻取締法第24条第1項)。営利目的の場合、10年以下の懲役又はこれに加えて300万円以下の罰金が科されます(第2項)。

薬機法の指定薬物を所持したり使用した場合は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらの刑が併科されます(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第84条第28号・第76条の4)。

覚醒剤を所持や使用した場合は、10年以下の懲役に処されます(覚醒剤取締法第41条の2第1項、第41条の3第1項第1号・第19条)。営利目的でこれらの行為を行った場合、1年以上の懲役が科され、又はこれに加え500万円以下の罰金が科されます(覚醒剤取締法第41条の2第2項、第41条の3第2項)。覚醒剤を輸入・輸出や製造をすると、1年以上の懲役刑に処され(覚醒剤取締法第41条第1項)、営利目的で行った場合は無期若しくは3年以上の懲役に処され、又はこれに加えて1000万円以下の罰金に処されます(覚醒剤取締法第41条第2項)。

ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等の麻薬についても覚醒剤と同様処罰有れます。これらの麻薬を輸入・輸出や製造をすると、1年以上の懲役刑に処され(麻薬及び向精神薬取締法第64条第1項)、営利目的で行った場合は無期若しくは3年以上の懲役に処され、又はこれに加えて1000万円以下の罰金に処されます(麻薬及び向精神薬取締法第64条第2項)。これらの麻薬をみだりに製剤や所持、使用(施用)した場合は、10年以下の懲役に処されます(麻薬及び向精神薬取締法第64条の2第1項、第64条の3第1項)。営利目的でこれらの行為を行った場合、1年以上の懲役が科され、又はこれに加え500万円以下の罰金が科されます(麻薬及び向精神薬取締法第64条の3第2項)。輸入・輸出や製造をすると、1年以上の懲役刑に処され(麻薬及び向精神薬取締法第64条第1項)、営利目的で行った場合は無期若しくは3年以上の懲役に処され、又はこれらに加えて1000万円以下の罰金に処されます(覚醒剤取締法第64条第2項)。

裁判では初犯の場合、大麻や指定薬物に関する違反の場合は6月から1年の懲役・2年から3年の執行猶予、覚醒剤やヘロイン等の麻薬に関する違反の場合は懲役1年6月程度・執行猶予3年程度となることが多いです。

また、薬物使用等の罪の一部については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」により、刑の一部執行猶予(刑法第27条の2)の特則が定められており、前に刑の全部の執行を猶予されたことなどの条件(刑法第27条の2第1項各号)を満たしていなくても、「刑事施設における処遇に引き続き社会内において・・・規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが」再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ相当と認められるときは、刑の一部の執行を猶予することができます。具体的には、初めは刑務所で服役し、刑期の終盤に執行猶予として社会に出て、保護観察を受けながら社会復帰を目指すことになります。

まとめ

このように、公務員が違法薬物を所持したり使用したりすると、大変重い懲戒処分や刑罰を受けることになります。

公務員と交通違反

近年では地方議会の議員が無免許運転をしていたことが発覚して大きな非難を浴びるなど、公務員による交通法規の違反がしばしば問題となっています。

公務員が交通違反をした場合、その内容によっては刑事事件として捜査・裁判の対象となり、また所属する官庁から重い懲戒処分を下される可能性があります。

ここでは、公務員と交通違反について解説します。

公務員と交通法規違反

交通法規は誰もが守るべきものですが、公務員の場合、「全体の奉仕者」として法令を遵守しなければならない立場であるため、その交通法規違反はより強い非難に値するでしょう。公務員の懲戒処分の根拠となる「非違行為」の典型例としても交通法規違反があげられています。

交通違反と報道

交通事故や交通法規違反があったとしても、これが報道されるかどうかは、違反者の属性や事件の重大性などを考慮して報道機関が判断します。交通違反者が公務員だからといって、当然に報道されるわけではありません。もっとも、公務員は「全体の奉仕者」としてみられているのですから、交通違反が発覚した場合は強い非難を受けることになります。

重い懲戒処分

交通法規違反が重大な場合、免許停止などの行政処分を受けますが、公務員の場合、これとは別に所属する官庁より懲戒処分を受ける可能性があります。

公務員の交通法規違反は、人事院の定める「懲戒処分の指針」の標準例にも掲げられている、典型的な非違行為であり、懲戒処分を受ける可能性は高いといえます。特に飲酒運転(道路交通法65条1項)と交通事故後の措置義務違反(道路交通法72条1項前段)に対しては、重い処分が下されます。飲酒運転は自己のみならず一般市民の生命・身体・財産に重大な危険を招きかねない運転ですので、国民・市民の模範たるべき公務員としては強く非難される行動です。また、措置義務違反は、交通事故を起こしても救護等をせずにその場を立ち去る行為であり、全体の奉仕者たる公務員の立場に反する行為といえます。

人事院の「懲戒処分の指針」によれば、酒酔い運転はそれだけで免職又は停職という重い処分ですし、これにより人を死傷させた場合、必ず免職処分が下されます。酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とされ、免職の可能性もあります。人を死傷させた場合は、免職又は停職とされます。事故後の救護を怠るなどの措置義務違反もした場合は、必ず免職となります。また、飲酒運転をした公務員に対し、運転した車両を提供したり、酒類を提供したり、飲酒を勧めたり、飲酒したことを知りながら同乗した公務員も、飲酒運転をした本人に対する処分や飲酒運転への関与の程度等を考慮して、懲戒処分が下されます。

飲酒運転以外の交通法規違反であっても、人身事故や著しい速度超過等の悪質な交通法規違反に対しては、懲戒処分が下されます。措置義務違反をしていた場合、さらに重い処分が下されます。

懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)

第2 標準例

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

(1) 飲酒運転

ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。

イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。

ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。

(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

(3) 飲酒運転以外の交通法規違反

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

(注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。

参考

人事院 懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)

なお、本稿では議員の交通違反をあげていますが、これらの国会議員、地方議会議員には国家公務員法や地方公務員法の適用はなく、また議員は独立した存在であり、これに対する懲戒は各議会の権限ですので、一般の国家公務員や地方公務員のような懲戒処分は受けません。それぞれの議会において辞職勧告決議などにより議員自らの身を処することを求められます。議会としての処分は、公務員のような一般的な指針ではなくそれぞれの議会で判断されます。国会議員、地方議会議員とも、議員の身分は強く保障されており、除名処分といった議員の地位を剥奪するような重い処分は、他の議員の多数の同意が必要となります。国会議員の場合は出席議員の3分の2以上の多数による同意が必要になります(国会法122条4号・憲法58条2項)。地方議会議員の場合は、議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意が必要となります(地方自治法135条1項4号・3項。)。死亡事故や飲酒運転など重大な交通法規違反について刑事裁判で有罪判決が下されるような状況でない限り行われないでしょう。

刑事手続との関係

交通違反が刑事事件として捜査されている間でも、就業は可能です。事件発生後の捜査中も仕事を続けることができます。刑事事件として捜査されるような交通法規違反でも、多くの場合は、刑事事件については略式手続により罰金のみで終了することもあります。

しかしながら、公判請求された場合、公務員だと強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。

そして、裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。

国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。そのため、重大な事件では判決が出る前に懲戒手続がすすめられ、懲戒処分が下されることがあります。

議員の場合は、公職選挙法では禁錮以上の刑に処された者は選挙権・被選挙権を喪失する(公職選挙法11条1項2号)と定められており、被選挙権を失った場合職を失います(国会法109条、地方自治法127条1項)ので、議会から除名されなかったとしても禁錮以上の刑に処された場合は議員の地位を失うことになります。。

参照

国家公務員法

(刑事裁判との関係)

第八十五条 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。

まとめ

このように、公務員が交通法規違反をすると懲戒処分を受ける可能性があります。とくに、飲酒運転や救護等の措置義務違反があったときには、職を失う可能性が高まります。

« Older Entries Newer Entries »